話題沸騰中の映画『8番出口』。

その独特な世界観と観る者に突きつけられる深い問いが、SNSを中心に熱い議論を呼んでいます。

本記事では「8番出口 感想」というキーワードを軸に、作品の注目理由や観客の解釈、衝撃ポイントを多角的に掘り下げていきます。

公開直後のリアルな声や今後の展望にも注目です。

なぜ映画『8番出口』が今注目されているのか

異質な世界観がもたらす新感覚の恐怖体験

映画『8番出口』は、いわゆる「ループもの」と呼ばれるジャンルに属しながらも、従来の作品とは一線を画す構成で注目を集めています。

観客は出口のない空間を何度も彷徨い、違和感の連続に翻弄される体験を強いられます。

この独特の没入感が、多くの視聴者の心に刺さり、話題を呼ぶ大きな要因となっています。

予告編の時点で感じられた“ただならぬ空気”

公開前からすでに予告編映像がSNSやYouTubeで拡散され、その不穏な雰囲気と謎めいたストーリー構成が注目を集めていました。

「一体何が起こるのか」「ホラーなのかサスペンスなのか」といったジャンルに対する予想も多様で、それが逆に視聴者の想像力をかき立てることとなり、注目度を高めました。

口コミやレビューでの拡散が後押し

『8番出口』の注目を支えているもうひとつの要素は、鑑賞後の口コミによる“体験共有”の盛り上がりです。

「あの違和感は何だったのか?」「○○のシーンの意味は?」といった投稿がX(旧Twitter)やInstagramのストーリーなどで急増。

自分なりの解釈を他者と共有したいという欲求が、結果的に作品のバズ化を後押ししているのです。

作品の基本情報と公開背景

映画『8番出口』のあらすじとジャンル

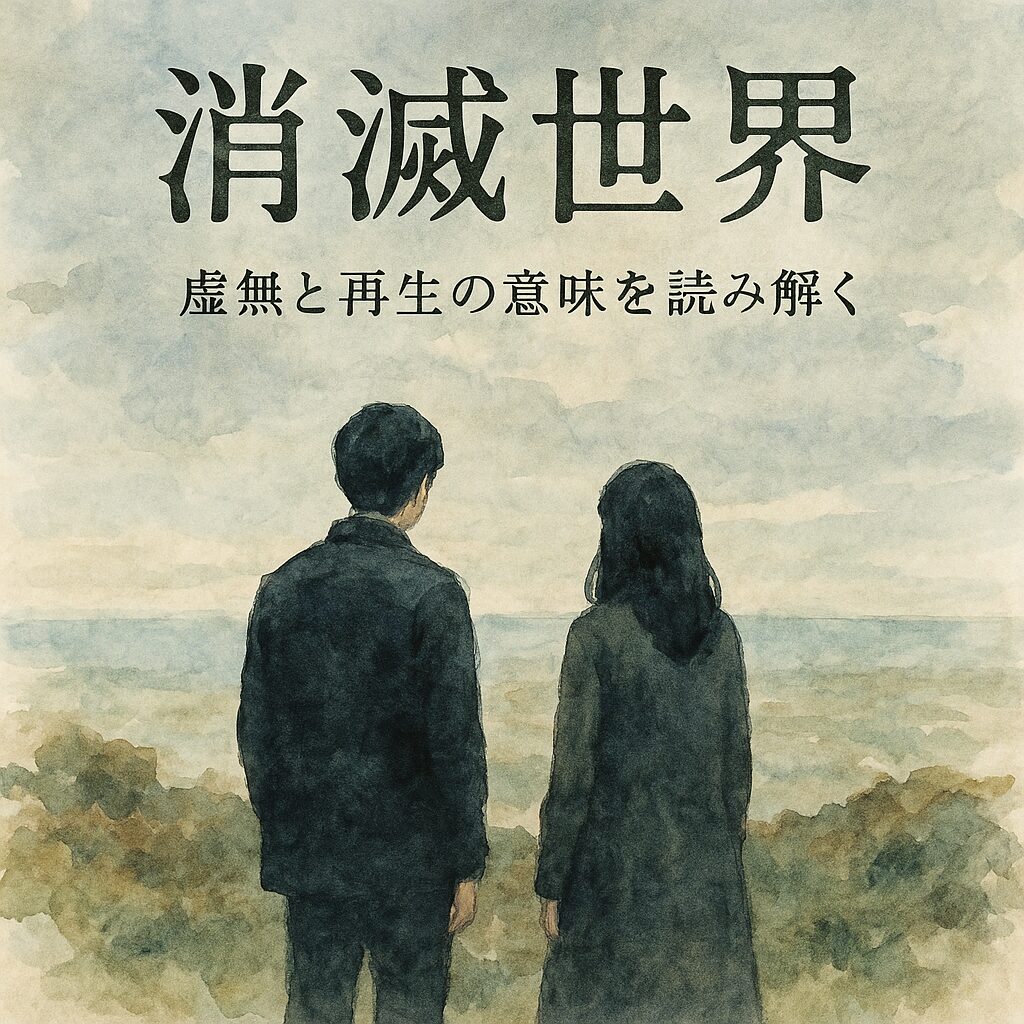

『8番出口』は、無限ループに囚われた男が脱出を試みる様子を描いたサスペンススリラーです。

舞台は地下通路のような閉鎖空間で、主人公が「おかしなこと」が起こったら戻らなければならないというルールに従いながら出口を目指します。

ジャンル的には心理スリラーやホラー要素も含まれており、観客に不安と緊張を与える演出が光ります。

制作背景とインスピレーションの源

本作は、都市伝説やゲームの「SCPシリーズ」「リミナルスペース(Liminal Space)」と呼ばれる世界観から着想を得たとも言われています。

監督・脚本を務めたクリエイターは、視覚的な不安感や「なぜか怖い」と感じる空間演出にこだわっており、現代的な恐怖の新解釈を打ち出しました。

ゲーム世代やホラー愛好家からの支持が高い点も特徴です。

公開時期とマーケティング戦略

『8番出口』は2025年夏に公開され、ちょうどSNSでの「都市型ホラー」や「意味深映画」への関心が高まっていた時期と重なりました。

また、劇場限定のポスターや、意味深なティザーサイトなど、あえて情報を絞るプロモーションも話題に。

視聴者の「考察欲」を煽る仕掛けが功を奏し、口コミによる拡散に成功した好例となりました。

観客を揺さぶる衝撃的な展開と解釈の分岐

「違和感」に満ちた演出がもたらす恐怖

『8番出口』の最も印象的な要素は、観客に何度も突きつけられる「違和感」の積み重ねです。

地下通路を歩く主人公に次々と起こる不可解な出来事は、視覚的にも聴覚的にも不穏で、見ている者に強い緊張感を与えます。

「何が起きているのか」「次に何が来るのか」といった予測不能な展開により、観客の心理は常にかき乱されます。

“正解のないルール”が生む解釈の幅

作中では「変なことが起こったら戻る」という曖昧なルールが繰り返し登場します。

この一文が、視聴者に無数の解釈を許す鍵となっており、各シーンの意味やルール違反の基準など、観る人によって解釈が異なる構造になっています。

そのため、鑑賞後は「自分はこう解釈したが他人は違った」といった感想が多く、議論の余地を生んでいます。

終盤に訪れる“あの場面”が残す問い

物語終盤で描かれるある象徴的なシーン――詳細は伏せますが、その場面が「本当に出口だったのか?」「そもそも最初から何だったのか?」といった根源的な問いを投げかけてきます。

観客は映像から明確な答えを得られないまま、自らの想像と照らし合わせて解釈を紡ぐことになり、その“余韻”こそが作品の最大の魅力とも言えるでしょう。

SNSやレビューに寄せられたリアルな感想

X(旧Twitter)での反響とトレンド入り

映画公開直後からXでは「#8番出口」が急上昇ワードとなり、多くのユーザーが感想や考察を投稿しました。

「こんな体験型映画は初めて」「帰り道で地下道が怖くなった」といったリアクションが相次ぎ、トレンド入りを果たすほどの盛り上がりを見せました。

特に“音の使い方”や“背景の変化”に敏感に反応する声が多く、演出の細かさが話題に。

映画レビューサイトでの高評価と賛否の分かれ目

FilmarksやYahoo!映画などのレビューサイトでは、評価が二極化する傾向が見られました。

「斬新」「考えさせられる」と絶賛する声がある一方、「意味がわからなかった」「途中で飽きた」といった否定的な意見も。

特にラストシーンの受け取り方によって評価が大きく変わる点が印象的で、そこにこそ本作の“体験映画”としての真価があるとも言えるでしょう。

YouTubeやブログでの考察系コンテンツの充実

鑑賞者によるYouTube動画や個人ブログでの考察記事も急増中です。

シーンごとの違和感や、ループ構造の仕掛け、心理描写の読み解きなど、情報量に富んだコンテンツが多く、作品を深く理解したいユーザーの二次的な興味を支えています。

「一度観ただけでは足りない」「二周目が本番」という感想も多く、リピーターを生む要因になっています。

まとめと今後の評価・期待される動き

『8番出口』は“体験する映画”という新たな価値を提示

本作は単なるホラーやスリラーにとどまらず、観客自身が考え、感じ、解釈する「参加型映画」として高く評価されています。

明確な答えを用意しない物語構成や、繊細な演出は、映画という枠を超えた新しいエンタメ体験を提示しています。

視聴者の想像力と感受性を試すような内容は、今後の映画のあり方にも影響を与えるかもしれません。

今後の評価は“語り継がれる型破り作品”になるか

『8番出口』は、鑑賞者の間で解釈や体験が共有されることで、その価値が高まっていくタイプの作品です。

時間が経つにつれて新たな考察が生まれ、いわゆる“カルト的支持”を得る可能性も高いと考えられます。

また、他ジャンルとのクロスオーバーや、続編・スピンオフへの期待も早くも高まっており、今後の展開から目が離せません。

これから観る人へ──事前情報よりも“感じること”が大切

『8番出口』は、できるだけ情報を入れずに観ることで、その不穏な空気や緊張感を最大限に体験できます。

SNSでの感想や考察を読むのも楽しいですが、まずは自分自身の直感を信じて観てみることをおすすめします。

観終わったあとに広がる“感情の余白”こそが、この作品の最大の魅力なのです。