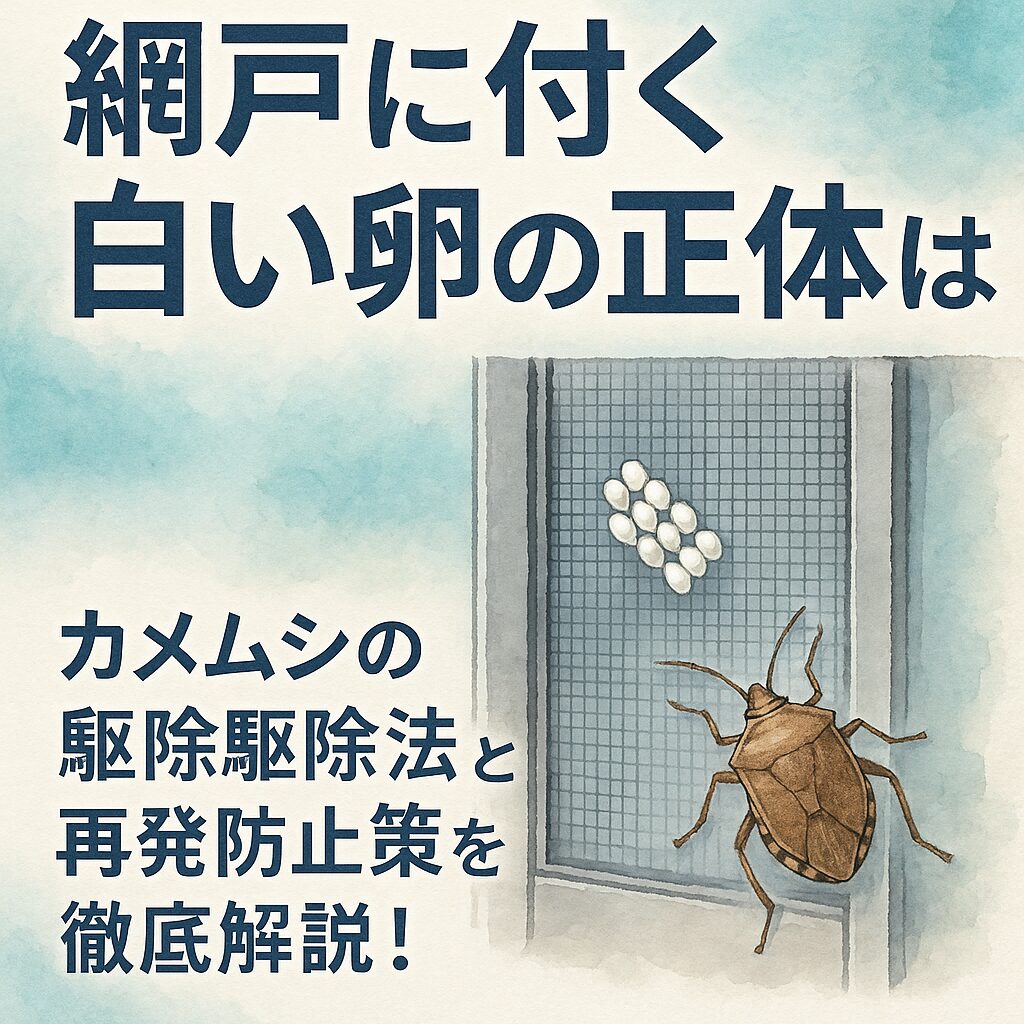

ある日ふと網戸を見ると、白く小さな卵のようなものが整然と並んで付いていた——そんな光景に驚いた経験はありませんか?

「気持ち悪い」「中で孵化したらどうしよう」と不安に駆られる方も多いでしょう。

実はこの正体、多くの場合「カメムシの卵」で、放置すれば短期間で大量の幼虫が孵化してしまう危険があります。

そのうえ、再び同じ場所に産み付けられることもあるため、単なる掃除では解決しません。

この記事では、網戸に付着する卵の正体や見分け方、正しい駆除法から再発防止策までを徹底解説します。

もう「虫の卵」に怯えない、安心・快適な住まいを取り戻しましょう。

網戸の卵の正体とは?見分け方と発生時期のポイント

網戸に付く卵の正体は「カメムシ」がほとんど

ある日ふと窓の網戸を見ると、小さな白い粒のようなものが整列して付着している——そんな経験をした方は少なくありません。

その正体の多くは「カメムシの卵」です。

カメムシは不快害虫の代表格で、夏から秋にかけて活発に活動します。

特に5月下旬から8月中旬の繁殖期には、網戸に卵を産みつけることが多く、1匹で10〜100個近い卵を一度に産む場合もあります。

見た目の特徴としては、米粒ほどの大きさで白〜乳白色の卵が規則的に並んでいることが多く、放置すれば1〜2週間で孵化してしまいます。

そのため、見つけ次第早急な対処が求められます。

卵を産みつける場所として網戸が選ばれる理由

カメムシが網戸を好む理由は、まず物理的に「産卵に適した足場」であることです。

網目に卵を引っ掛けやすく、風通しも良いため、外敵からの被害を受けにくいというメリットがあります。

また、網戸は日当たりの良い窓際にあることが多く、太陽光を好むカメムシにとっては理想的な環境です。

とくに南向きの窓やベランダに面した網戸は産卵のターゲットになりやすいため注意が必要です。

そのうえ、カメムシは越冬できる昆虫でもあり、涼しくなってくる秋には室内への侵入を図ることもあります。

網戸と窓の隙間から侵入された場合、卵が室内に産みつけられる可能性も否定できません。

カメムシ以外にも注意すべき昆虫とは?

網戸に卵を産むのはカメムシだけではありません。

蛾、テントウムシ、カゲロウといった昆虫も網戸を産卵場所として利用することがあります。

たとえば蛾の卵はより小粒で不規則に並ぶ傾向があり、カゲロウの卵は点状にばらけて見えるケースもあります。

しかし、一般家庭で見かけるケースとしては圧倒的にカメムシの卵が多く、約9割以上とも言われています。

したがって、見つけた卵の形や数、並び方からカメムシかどうかをある程度見分けることが可能です。

もし判断に迷う場合は、害虫駆除の専門業者に相談するのも一つの方法です。

網戸に付いた卵の駆除方法と注意点

ガムテープやティッシュでの除去方法

網戸に産み付けられた卵を見つけたら、まず試したいのが「ガムテープ」や「ティッシュペーパー」を使った手軽な駆除方法です。

卵は意外としっかり網に付着しているため、素手では取りづらく、力任せにこすると破裂して中の内容物が飛び散る恐れがあります。

ガムテープを使う場合は、粘着面を卵にそっと押し当ててからゆっくり剥がすことで、潰さずにきれいに取り除けます。

一方ティッシュの場合は、指先で優しく包み込むように摘み取るのがコツです。

いずれも処理後は密閉できるビニール袋などに入れて、可燃ごみとして廃棄してください。

特に白い卵は孵化前の状態で、放置すると1週間ほどで幼虫が出てきてしまうため、見つけ次第すぐに処理することが大切です。

定規やヘラで「そぎ落とす」対処法

ガムテープやティッシュでは取りきれない場合や、広範囲に付着しているときには「そぎ落とし」作業が有効です。

プラスチック製の定規やスクレーパー、薄いヘラなどを使って、網戸を傷めないようにやさしく卵を削ぎ取るように動かしましょう。

その際は、床に新聞紙やビニール袋などを敷いておくと、落ちた卵の後処理が楽になります。

また、そぎ落とした卵はそのまま放置せず、まとめて袋に密封し、必ず屋外のゴミ箱に捨てましょう。

この作業は早朝や気温の低い時間帯に行うのが理想的です。

カメムシが活動を控える時間帯なら、卵の周囲に親虫が潜んでいるリスクも少なく、安全に作業が進められます。

火であぶる方法とそのリスク

どうしても手で触りたくない、直接的に駆除したいという場合には「火であぶる」という方法もあります。

ライターや小型バーナーなどを使い、網戸に付着した卵を直接炙ることで内部を焼き殺すことが可能です。

しかしこの方法には明確なリスクが伴います。

網戸がステンレス製であれば変形や焦げの心配は少ないですが、ポリプロピレンやナイロン製の網では簡単に溶けたり、穴が開いてしまう可能性があります。

また、周囲に可燃物がある場合には火災の危険もあるため、基本的にはあまりおすすめできません。

どうしても行う際は、水の入ったバケツを用意し、十分な換気と安全確認を徹底して行ってください。

網戸に卵を産み付けさせないための予防策

殺虫剤・忌避剤を活用した虫よけ対策

網戸に卵を産み付けられないようにするためには、カメムシなどの害虫を寄せつけない工夫が必要です。

その中でも代表的な方法が「殺虫剤」や「忌避剤」の使用です。

特にカメムシ専用と明記された製品を選ぶと、より高い効果が期待できます。

殺虫剤は直接カメムシを駆除するのに有効ですが、使用場所やタイミングによっては安全面の配慮も求められます。

一方、忌避剤は虫を寄せつけない「防虫バリア」として使えるため、網戸の四隅や窓枠周辺に定期的にスプレーするだけで、虫の接近を防げます。

最近では天然由来成分を使った製品も多く、子どもやペットがいる家庭でも安心して使えるタイプが増えています。

製品によって効果の持続期間は異なりますが、目安として1〜2ヶ月おきに再散布することで効果を維持できます。

ハッカ油スプレーで自然な虫除け効果を

化学薬品に頼りたくない方におすすめなのが「ハッカ油スプレー」です。

ハッカやミントといったハーブの香りを嫌うカメムシに対して、強力な忌避効果を発揮します。

作り方はとても簡単で、無水エタノール10ml・水100ml・ハッカ油10〜20滴をスプレーボトルに入れて混ぜるだけです。

このスプレーを網戸やベランダの手すり、植木鉢周辺などに吹きかけることで、ナチュラルかつ持続的な虫除けが可能になります。

ハッカ油は天然成分であるため、赤ちゃんや小動物がいる家庭でも使いやすく、植物への影響もほとんどありません。

定期的に散布することで虫の定着を防ぎ、網戸を清潔に保つ効果が期待できます。

洗濯物や植物が虫を呼ぶ原因に

意外と見落としがちなのが、網戸周辺の「生活習慣」や「環境」が虫の産卵を誘発しているケースです。

特に洗濯物や植物は、カメムシが好む代表的なポイントです。

カメムシは白い物や日光の当たる場所に集まりやすい性質があり、ベランダで干した洗濯物に取りついてそのまま室内に持ち込まれることもあります。

とくに白いシャツやタオルは注意が必要です。

また、ベランダや庭にツル性植物や豆類・セリ科の野菜を育てていると、それがカメムシの発生源になることがあります。

どうしても植物を置きたい場合は、ラベンダーやミントなど、虫が嫌うハーブを一緒に育てると予防効果が高まります。

紫外線とカメムシの関係を知って網戸を守る

光に集まる習性が網戸を狙わせる

カメムシが網戸に卵を産み付ける背景には、「光に集まる習性」が関係しています。

特に紫外線を含んだ光に強く反応し、日中はもちろん、夜間も蛍光灯などの明かりに引き寄せられてきます。

そのため、網戸が光源に近い場所にある場合、虫の接近率が格段に高まります。

特に、室内の照明をつけたまま窓を開けていると、カメムシが網戸に接触し、そのまま卵を産み付けてしまうケースも珍しくありません。

この習性を理解することで、日常生活の中で虫の接近を減らす行動が取りやすくなります。

たとえば、夜間に窓を開ける際は照明を落とす、網戸側のカーテンを閉めるなど、少しの工夫で予防効果を高めることができます。

UVカットで虫の接近を減らす方法

虫の接近を物理的に防ぐ有効な対策として注目されているのが「UVカット」です。

紫外線の発生を抑えることで、カメムシのような光に反応する害虫の行動を抑制することができます。

具体的には、網戸の近くの窓に「UVカットフィルム」や「UVカットスプレー」を使う方法が一般的です。

また、UVカット機能付きのレースカーテンに変えるだけでも一定の効果があります。

さらに、蛍光灯をLED照明に変更することでも紫外線量を減らすことが可能です。

LED照明は紫外線の放出が少なく、虫が寄りにくいという特性があります。 環境にもやさしいため、虫対策と同時に節電にもつながります。

室内側の網戸にも注意が必要

網戸は基本的に外側に設置されていますが、室内側の網戸にも卵が付着することがあります。

これは、網戸と窓の隙間を通ってカメムシが侵入してくるためです。

カメムシは2mm程度の隙間があれば容易に入り込めるため、網戸が劣化していたり、フレームに歪みがあると室内侵入のリスクが高まります。

また、冬場には越冬のために室内へ入り込もうとするため、秋〜初冬にかけても注意が必要です。

網戸とサッシの間に防虫テープを貼る、隙間を埋めるパッキン材を導入するなどして、虫の侵入経路を徹底的に防ぎましょう。

一見小さな対策でも、卵の発見頻度を大幅に減らすことができます。

網戸そのものの見直しと張り替えの重要性

劣化した網戸は虫の侵入を許す

どれほど丁寧に掃除や予防をしていても、網戸自体が劣化していると虫の侵入を完全に防ぐことはできません。

特にカメムシは2mm程度の隙間でも体を通すことができるため、破れ・たるみ・フレームの歪みなどがある網戸は、絶好の侵入ポイントとなってしまいます。

また、経年劣化した網戸は、素材の繊維がゆるくなっていて卵が付着しやすくなる傾向があります。

そのため、卵の発生が頻繁に見られる場合は、まず網戸そのものの状態を点検することが重要です。

小さな破れでも放置すれば被害は拡大します。

目に見える穴がある場合はもちろん、力を入れずに指で押してたるむようであれば、張り替えのタイミングと考えて差し支えありません。

防虫効果のある高機能網戸へ交換を検討

現在では、ただ虫を物理的に遮断するだけでなく、防虫効果のある特殊加工を施した「高機能網戸」も数多く登場しています。

たとえば、網目に防虫成分を練り込んだ製品や、UVカット機能を併せ持った網戸などが代表的です。

これらの網戸は虫が止まりにくくなる設計となっており、カメムシの産卵リスクも大幅に軽減できます。

また、細かい網目のネットでありながら通気性や視界を保てる商品も多く、日常の快適さを損ないません。

設置費用は通常の網戸よりもやや高めになりますが、虫対策と交換の手間を減らせる点で、長期的には非常にコストパフォーマンスの良い選択肢です。

張り替えはプロに依頼するのが安心

網戸の張り替えを自力で行うことも可能ですが、道具や作業スペース、きれいに張る技術が必要となるため、仕上がりに差が出ます。

特に防虫対策を目的とする場合は、わずかな隙間でも虫の侵入を許さないよう、精密な施工が求められます。

そのため、確実な仕上がりと長持ちを期待するなら、プロの業者に依頼するのがベストです。

最近では地域密着型の張り替えサービスも多く、1枚からでも依頼できるところが増えています。

網戸の状態点検を兼ねた見積もりを出してくれる業者もあるので、気になる方は一度相談してみましょう。

張り替えは一度で終わる対策ではなく、虫の再発を防ぐ根本的な方法としてとても有効です。

まとめ:卵を見つけたら即行動、予防で快適な暮らしを

網戸の卵は放置厳禁、早期発見と駆除がカギ

網戸に付着する白く小さな卵の正体は、主にカメムシによるものです。

一匹で数十〜百個近くの卵を産むため、放置すれば短期間で大量の幼虫が孵化し、室内に被害を及ぼす恐れがあります。

卵を発見したら、ガムテープやヘラを使って速やかに除去し、確実に処分しましょう。

「気持ち悪いから」と後回しにせず、その場での対応が被害拡大を防ぐポイントです。

繰り返し産み付けられないよう予防策を徹底

駆除だけで満足してしまうと、また同じように産卵されてしまいます。

殺虫剤や忌避剤、ハッカ油スプレーといった虫除け対策を定期的に実施し、カメムシが寄り付かない環境づくりを心がけましょう。

また、洗濯物の屋外干しやベランダの植物も虫を引き寄せる要因になるため、習慣や配置を見直すことも大切です。

特に繁殖期である5月下旬〜8月中旬には徹底した管理が求められます。

劣化した網戸は迷わず張り替えを

網戸が古くなっていたり、破れやたるみがある場合は、虫の侵入や産卵のリスクが一気に高まります。

根本的な対策として、網戸の点検と必要に応じた張り替えを行いましょう。

特に防虫効果の高い機能性網戸への交換は、快適な住環境を守る強力な手段です。

自分での施工に不安がある場合は、地域の専門業者への依頼を検討してみてください。

「虫がつくから仕方ない」とあきらめるのではなく、正しい知識と対策を身につければ、網戸の卵トラブルは確実に減らすことができます。

今すぐ行動し、安心できる住まいを維持していきましょう。