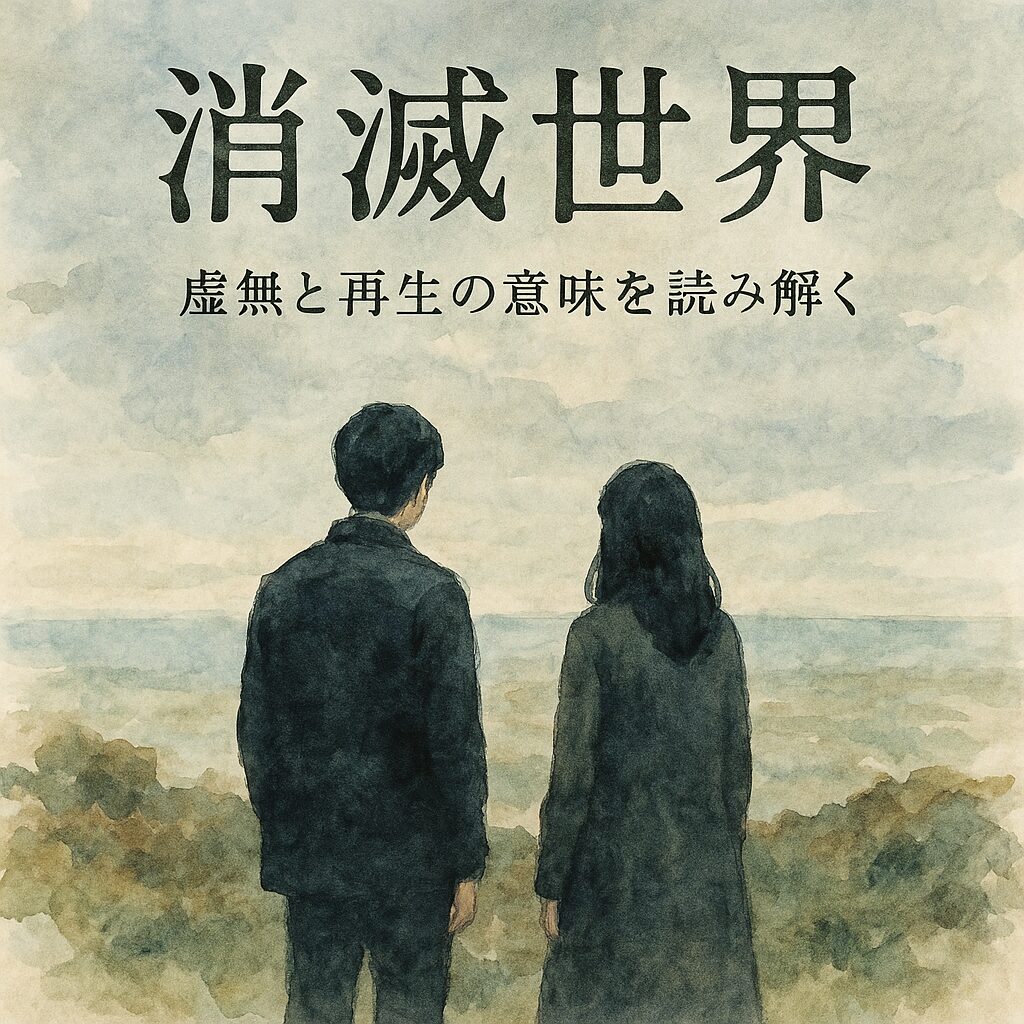

2024年に公開された話題のホラー映画『カラダ探しTHE LAST NIGHT』。

前作の衝撃的な展開と人気原作を背景に、多くのファンがその結末と意味を考察しはじめています。

SNSを中心に注目度が再燃し、「何を描こうとしたのか」「なぜあの結末だったのか」といった深掘りが求められています。

本記事では、原作との違いやラストの解釈を軸に、『カラダ探しTHE LAST NIGHT』の核心に迫ります。

なぜ今、『カラダ探しTHE LAST NIGHT』が注目されているのか

続編でありながら“完結編”としての注目度

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は、2024年に公開された「カラダ探し」シリーズの続編であり、シリーズ完結編として位置づけられています。

原作ファンや前作を観た視聴者にとっては、その“完結”がどう描かれるのかに大きな期待が集まりました。

また、NetflixやAmazon Primeなどの配信開始により、劇場で見逃した層にも届き、話題が再燃。

SNSでは「ようやく観れた」「考察が止まらない」といった投稿が続出しています。

SNSでのバズと「解釈合戦」が盛り上がる背景

本作は単なるジャンプスケアやホラー描写にとどまらず、「生と死」「記憶と存在」といった抽象的なテーマを扱っており、その難解さが逆に考察熱を高める要因となっています。

TikTokやX(旧Twitter)では「赤い人の正体」「夢のループは何を示すのか」といったワードがトレンド入りするなど、SNS上での“解釈合戦”が盛況。

特に、映画の終盤で明かされる“ある事実”をめぐって、複数の見解が飛び交っています。

原作との違いや改変が考察の起点に

映画『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は、原作小説やコミカライズと比べて設定や結末に変更が加えられており、これが考察の起点にもなっています。

原作ファンにとっては「なぜあの部分がカットされたのか」「映画オリジナルの展開は何を意味するのか」といった疑問が生まれ、そこに新規ファンの意見が交錯。

こうした“原作とのズレ”が多層的な解釈を生み、作品への注目度をさらに高めているのです。

作品の基本情報と前作からの繋がり

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』の基本データ

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は、2024年に日本で公開されたホラー映画で、原作はウェルザードによる同名小説『カラダ探し』シリーズです。

本作は前作『カラダ探し』(2022年公開)の直接的な続編でありながら、より深いテーマと映像表現で“完結編”として位置づけられています。

監督は引き続き羽住英一郎が担当し、主演も橋本環奈が続投。

新キャストや新設定も加わることで、前作以上に物語の広がりと重厚さが際立ちます。

前作との物語的な接続ポイント

物語は前作の「赤い人」によるループ型ホラー体験を引き継ぎつつ、主人公たちがそのループの“終わり”に向けて行動を始めるところから始まります。

前作で描かれた“死のループ”という構造は本作でも健在ですが、THE LAST NIGHTではその原因や背景、そしてループからの脱出手段に踏み込んだ展開が見られます。

特に、前作で明かされなかった“もう一人の犠牲者”や“学校の過去”が重要な鍵を握っており、前作を観ていることが本作の理解を深める要素となっています。

キャラクターと設定の進化

続編としての本作では、キャラクターの内面描写や関係性の変化にも焦点が当てられています。

主人公・森崎明日香の精神的成長や、仲間との絆の描写がより濃密になっており、単なるホラーの枠を超えた“青春群像劇”としての側面も強調されています。

また、赤い人の正体に迫る新たな情報や、記憶と現実の交錯といったSF的要素も取り入れられ、前作に比べて物語の奥行きが格段に増しています。

これらの変化が、作品全体のトーンとメッセージに深みを与えています。

結末やテーマに込められた意味の考察

“ループからの解放”が示す心理的テーマ

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』の結末では、主人公たちがついに死のループを断ち切る瞬間が描かれます。

この“解放”は単なる物理的な脱出ではなく、心の中にある罪悪感やトラウマとの決別を象徴していると見ることができます。

物語を通じて繰り返される「探す」「思い出す」という行為は、失われた記憶と向き合い、自らを再定義するプロセスそのものです。

つまり、ホラーという形式を借りて“心の再生”を描いている点が、本作の核心にあるテーマといえるでしょう。

赤い人=過去の象徴というメタファー

本作の象徴的存在である“赤い人”は、単なる怪異や怨霊ではなく、過去の痛みや記憶に囚われた象徴として描かれています。

特に本作終盤で示される赤い人の“正体”に関する描写からは、加害と被害の境界線が曖昧になっていく構造が見て取れます。

このことから、“赤い人”とは、忘れたいのに忘れられない出来事──つまり心の傷を可視化した存在と解釈することができます。

主人公が赤い人と向き合い、恐怖を受け入れる過程は、まさに自己赦しの儀式とも言えるでしょう。

記憶と存在の関係性に潜む哲学的問い

さらに深く読み解くと、本作は「人間は記憶によって存在を証明できるのか」という哲学的なテーマを含んでいることが分かります。

ループの中で登場人物たちが何度も“死に戻る”展開は、記憶の断片化と再構成を暗示しており、その中で“本当の自分”を探す行為が描かれています。

これは、アイデンティティの揺らぎや、他者との関係性の中で自我がどう形成されるのかという、極めて現代的な問題提起にも繋がっています。

ホラーでありながら、ここまで思索的な主題を内包している点が、本作を単なるエンタメにとどまらせない理由です。

観客やSNSでの感想・反応

「予想を裏切られた」「泣けた」といった感想が多数

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』の公開直後から、観客の間では「想像以上にエモーショナルだった」「ただのホラーじゃない」といった反響が多く見られました。

特に終盤の展開に心を動かされたという声が目立ち、「怖いよりも切なかった」「涙が止まらなかった」という感想がXやInstagramで多数投稿されています。

ジャンプスケアやグロ描写だけでなく、キャラクターの心理描写に重きを置いた作風が、感情移入を生みやすかったと評価されています。

「理解できなかった」派と「考察が楽しい」派に分かれる声

一方で、物語の抽象性や多層的な構造について「正直よくわからなかった」「最後の意味が難解だった」という声も一定数存在します。

これに対し、「そこが逆に面白い」「解釈の余地があるのが魅力」といった考察肯定派の反応も多く、ネット上では活発な議論が行われています。

YouTubeやnoteなどでは、ラストシーンの分析や“赤い人”の正体に迫る動画・記事が続々と投稿され、ファン同士の意見交換が盛り上がっているのも本作の特徴です。

SNSバズと口コミ効果で話題が拡大

本作の評価や話題性は、SNSによる“バズ”が大きな後押しとなっています。

Xでは「#カラダ探しラストナイト」のタグが一時トレンド入りし、印象的なシーンを切り取ったファンアートや、考察ツイートが大量に投稿されました。

また、TikTokでは“赤い人”に扮したコスプレやリアクション動画が流行し、若年層を中心に関心が拡大。

劇場公開時の話題にとどまらず、配信解禁後の視聴者層にも広く浸透したことが、ロングランヒットの一因となっています。

今後の展開やホラー映画ジャンルへの影響

続編の可能性とスピンオフ展開への期待

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は「完結編」として位置づけられながらも、いくつかの謎や含みを残す形で物語を終えています。

そのため、SNSやファンの間では「次作があるのでは?」「スピンオフで赤い人の過去が描かれそう」といった続編・派生作品への期待が高まっています。

特に“別の視点で同じ出来事を描く”という構成は拡張性が高く、他のキャラクターや時代を舞台にした新たな物語が生まれる余地を残しています。

公式からの発表は現時点でありませんが、続報を望む声は後を絶ちません。

日本ホラー映画の中での新たなポジション

本作は、従来の“Jホラー”にありがちな怨霊・呪いといった構図に留まらず、心理ホラーや哲学的テーマを盛り込んだ点で、ジャンルの枠を広げる挑戦的な作品となりました。

『リング』『呪怨』以来、形式が固定化されつつあった日本ホラーにおいて、本作のようにストーリーテリングに重きを置いた作品が生まれたことは大きな意義があります。

ホラーを通して人間の心の闇や社会的問題を描くアプローチは、今後の国内ホラー映画のトレンドに変化をもたらす可能性があります。

国際的な評価とグローバル展開の可能性

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は国内だけでなく、海外の映画祭やストリーミングサービスでも評価を得つつあります。

特にアジア圏では、似たような都市伝説型ホラーが根強い人気を持っており、本作の普遍的なテーマと映像美は国境を超える魅力となっています。

字幕・吹き替え対応で配信されたこともあり、英語圏や韓国・台湾などの視聴者からも好意的な反応が見られ、「日本ホラーが再び世界へ羽ばたく兆し」として注目を集めています。

今後の国際展開にも目が離せません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 『カラダ探しTHE LAST NIGHT』のラストで赤い人の正体は結局何だったの?

映画の終盤で赤い人の正体が暗示的に描かれていますが、明確に“誰”とは断定されていません。

ただし、劇中の伏線や演出から、「かつて命を落とした少女の霊」や「登場人物の罪悪感の象徴」とする考察が主流です。

特に、赤い人が特定のキャラクターに強く反応する場面や、過去の出来事とのリンクを見せる描写が多く、彼女が単なる怨霊ではなく、登場人物の心の深層を具現化した存在であることが示唆されます。

そのため、赤い人は“過去と向き合うための存在”と見ると、物語のテーマと結びつきが深まり、ラストの意味がより鮮明に理解できるでしょう。

恐怖の対象であると同時に、心の救済を促すキャラクターとしても機能していたのです。

Q2. 映画と原作で違いはある?どの部分が変更されたの?

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は原作小説やコミカライズ版と比べて、いくつかの明確な違いがあります。

特に顕著なのが“結末の描き方”と“キャラクターの設定変更”です。

原作ではループからの脱出と記憶の再生に重点が置かれていますが、映画版では映像的演出を活かし、よりドラマチックかつ感情的なラストへと再構成されています。

また、登場人物の性格や背景に映画オリジナルの設定が加えられており、人物同士の関係性や動機にも変更が見られます。

たとえば、原作で中立的な役割だったキャラクターが、映画ではキーパーソンとして再構築されていたりと、視覚メディアとしての強みを活かした演出が随所に見られます。

そのため、原作ファンも新たな視点で楽しめる構成となっているのが特徴です。

Q3. 『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は前作を観ていなくても楽しめる?

前作『カラダ探し』(2022年)を観ていなくても本作をある程度理解することは可能ですが、作品をより深く楽しむには前作の視聴が強く推奨されます。

というのも、本作は“前作の出来事を踏まえて完結する”構成になっており、登場人物の関係性やループの背景、赤い人の存在意義といった要素が前作と密接に結びついているからです。

前作を観ていない場合、登場キャラの言動やルールの説明がやや唐突に感じられる可能性があります。

一方で、映画内には要所で過去の回想や説明シーンも挿入されているため、完全な初見でもストーリーの大筋を追うことは可能です。

ホラーとしての恐怖演出や映像美は単体でも魅力的なので、前作未視聴でも楽しめるよう配慮された構成になっています。

まとめ:『カラダ探しTHE LAST NIGHT』が描いた“終わり”とは何か

『カラダ探しTHE LAST NIGHT』は、単なるホラー映画としての枠を超え、深い心理的・哲学的テーマを内包した“体験型ドラマ”と呼べる作品です。

ループ構造の恐怖に加え、記憶・存在・贖罪といった重層的なテーマが描かれ、観客に強い思索を促します。

原作との違いやSNSを通じた考察ブームも相まって、ただ観るだけでなく「読み解く」映画として注目されているのが本作の大きな魅力です。

本作は、視聴者の感情を揺さぶるだけでなく、日本ホラーの次なる可能性を示した作品でもあります。

赤い人という象徴的存在を通じて、“怖さ”と“切なさ”の境界を描き、新たなジャンルの道を開いたといっても過言ではありません。

続編やスピンオフを期待する声がある一方で、現時点では「最終章」として静かに語り継がれていく運命にあるでしょう。

映画を観終わった後もなお残る余韻こそが、『カラダ探しTHE LAST NIGHT』が遺した最大の“恐怖”であり“感動”なのです。