食洗機は家事の負担を大きく減らしてくれる頼もしい存在ですが、使い方によっては小物類の洗い残しが目立つことがあります。

特にスプーンやフォーク、箸、弁当用カップなどの軽くて小さいアイテムは、水圧で飛んでしまったり、他の食器の影に隠れて洗浄水が届かなかったりするため、きれいに洗えない原因になりがちです。

その結果、洗い直しや手洗いの手間が発生し、せっかくの時短効果が半減してしまいます。

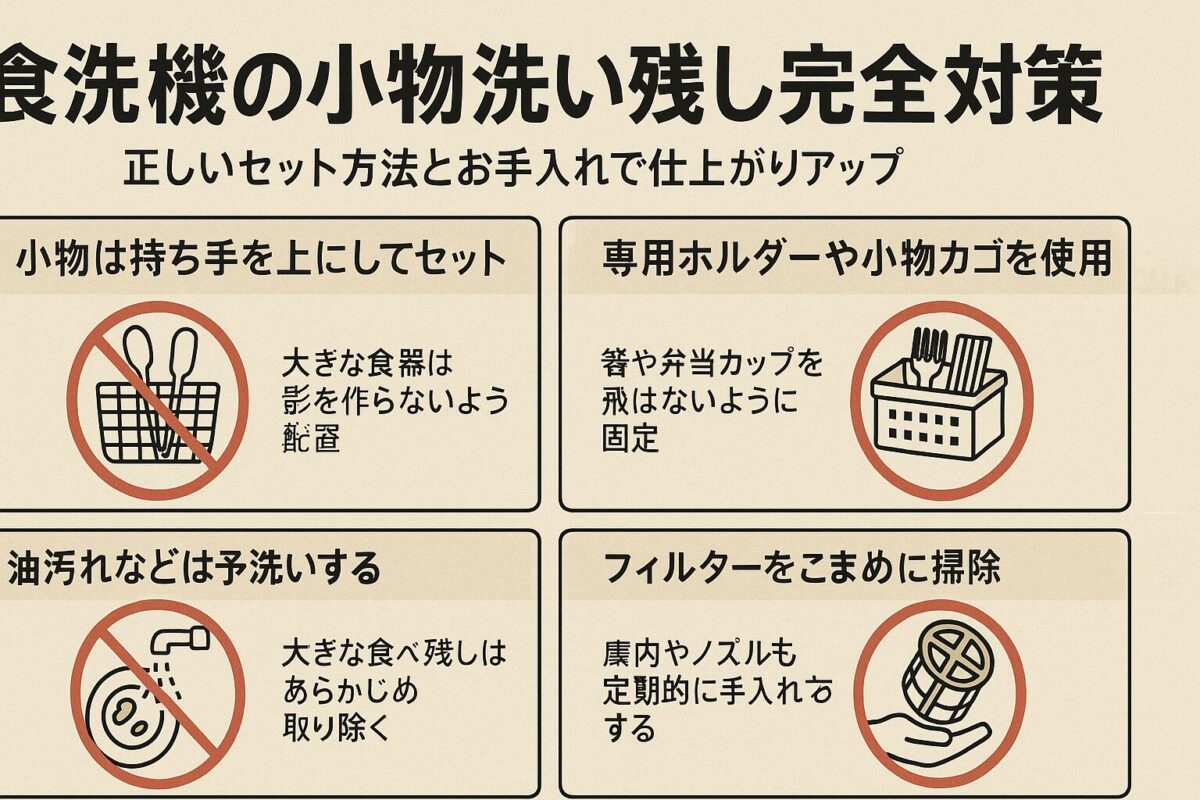

しかし、正しい配置や専用ホルダーの活用、予洗いの工夫、定期的なお手入れを行うことで、こうした洗い残しを大幅に減らすことができます。

本記事では、家庭用食洗機で小物を含む食器を効率よく洗い上げるための具体的なテクニックや注意点を、最新のメーカー推奨情報と実用的なコツを交えて解説します。

毎日の食器洗いをストレスなく済ませるためのヒントをぜひ参考にしてください。

小物の洗い残しを防ぐ基本のセット方法

食器の向きと配置を工夫する

小物の洗い残しを防ぐ第一歩は、食器の向きと配置を正しく整えることです。

食洗機の洗浄水は、下部や上部にある回転ノズルから噴射されるため、その流れを遮らないように配置する必要があります。

特にスプーンやフォークなどの小物は、汚れた部分を上向きにせず、柄の部分を上にして小物入れへセットすることで、汚れた面にしっかり水が当たります。

また、茶碗やお椀などの底に水が溜まりやすい形状の食器は、斜め下向きにセットすることで、湯溜まりを防ぎ、乾燥効率も向上します。

大きな食器や鍋は最後に配置し、他の食器に影を作らないようにすることも重要です。

これにより、小物類にも洗浄水が均等に届きやすくなります。

さらに、同じ種類の食器をまとめて並べると、ノズルの水流が一部遮られる場合があります。

そのため、種類や形状を交互に配置して隙間を確保するのが効果的です。

食器同士が密着しすぎないよう、指一本分の空間を意識してセットすることが、洗い残し防止の基本となります。

専用ホルダーや小物カゴの活用

小物類は軽くて動きやすいため、洗浄中に飛ばされることが洗い残しの大きな原因です。

そこで役立つのが、小物専用ホルダーやカトラリートレイです。

メーカー純正の小物カゴや、市販の食洗機対応アクセサリーを使用すると、箸先やスプーンのくぼみ部分もしっかり固定され、水流を効率的に当てることができます。

特に弁当用のシリコンカップや調味料の小皿などは、軽量で水圧の影響を受けやすいため、蓋付きの小物ホルダーに入れて洗うのが安全です。

こうしたホルダーは、飛び跳ね防止だけでなく、小物の紛失防止にも役立ちます。

実際、メーカーによっては「ちょこっとホルダー」「リバーシブルエリア」など、形状やサイズに合わせて調整できる構造を採用しており、さまざまな小物洗浄に対応できます。

また、箸やストローなどの長細いアイテムは、ホルダー内で立てて配置すると水流が通りやすくなります。

入れ方ひとつで洗浄力は大きく変わるため、毎回のセット時に意識して使い分けることが大切です。

大きな食器との位置関係を最適化

小物が洗い残しになる原因の一つは、大きな食器によって水流が遮られることです。

鍋や大皿を小物の真上や周囲に配置すると、洗浄水が届きにくくなります。

そのため、大きな食器は下段の奥や側面に置き、小物は上段や専用カゴにまとめて配置すると効果的です。

特に上段の中央付近は水流が集中しやすいため、小物類を重点的に配置するのに適しています。

逆にセンターノズル周辺を塞いでしまうと、小物だけでなく全体の洗浄効率が落ちるため注意が必要です。

また、調理器具など高さのあるものを入れる際は、上下段のスペースやノズルの回転範囲を確認してからセットしましょう。

こうした位置関係を意識することで、小物の洗い残しを防ぐだけでなく、全体的な仕上がり品質の向上にもつながります。

結果として、再洗いや手洗いの手間を大幅に削減することが可能になります。

予洗いと前処理で汚れを最小限に

大きな食べ残しや油汚れを取り除く

小物の洗い残しを防ぐためには、セット前の予洗いが欠かせません。

特にスプーンやフォークの隙間、箸の先端などは食べ残しが付きやすく、そのままでは洗浄水が届いても落ちにくい場合があります。

食洗機投入前に、キッチンペーパーや柔らかいスポンジで大きな食べ残しを拭き取りましょう。

油汚れが多い場合も同様です。

油は水を弾くため、洗剤が効きにくくなり、小物の細部まで行き渡りません。

軽くお湯で流すか、ぬるま湯に短時間つけ置きしてからセットすることで、洗浄効果を高められます。

こうした前処理を習慣化することで、フィルターや庫内の汚れ蓄積も防げます。

また、ふりかけやゴマなどの細かい残さは、小物や周辺の食器に再付着しやすいので注意が必要です。

予洗いによってこれらの細かい汚れをあらかじめ落としておくことが、全体的な仕上がりの差につながります。

焦げ付きやこびりつき汚れへの対応

弁当用カップや小皿など、小物の中には焦げ付きや固着したソース汚れが残ることがあります。

これらは通常の食洗機洗浄では落としにくく、結果的に洗い残しとして残ってしまいます。

対策として、重曹水や食器用中性洗剤を使った短時間のつけ置きが有効です。

ただし、プラスチック製品や耐熱温度が低い素材は、熱湯や高温でのつけ置きに注意が必要です。

素材の説明書や耐熱表示を確認し、安全な温度で処理しましょう。

前処理をしっかり行えば、洗浄時間の短縮や再洗いの手間削減にもつながります。

さらに、焦げやこびりつきを削り取る際には、金属たわしではなく柔らかいブラシやスポンジを使用すると、小物の表面を傷つけずにきれいにできます。

水圧や洗浄水の当たり方を意識した配置

予洗いと並行して重要なのが、水圧と水流の通り道を意識することです。

小物類を専用ホルダーに入れる際も、水流がまんべんなく行き渡るように配置を工夫します。

たとえば、スプーンやフォークは同じ方向にそろえるのではなく、交互に向きを変えてセットすると、重なりを防ぎつつ水流が通りやすくなります。

また、同じ小物でも形状によって水の当たり方は異なります。

深さのある計量カップや小鉢などは、斜め下向きにして水が溜まらないようにセットするのが基本です。

配置の際には、大きな食器や鍋の影に小物を置かないことも大切です。

こうした予洗いと配置の工夫を組み合わせることで、小物の洗い残しを大幅に減らすことができます。

毎日の習慣として取り入れれば、常に清潔な仕上がりを実現できます。

専用ホルダーとアクセサリーの活用術

カトラリーホルダーで安定固定

小物類の洗い残し防止において、カトラリーホルダーは欠かせない存在です。

スプーンやフォーク、箸などはそのまま入れると水圧で動いてしまい、汚れが落ちにくくなります。

専用ホルダーに入れて固定することで、洗浄水が均等に行き渡り、細部まできれいに洗い上げられます。

特に、箸は箸先を下向きに入れるのがポイントです。

これは、上向きにすると軽くて動きやすく、汚れ部分が他の箸やスプーンと重なってしまう可能性があるからです。

柄の部分がホルダーに当たって安定することで、洗浄中の動きを防ぎます。

また、フォークやスプーンは柄を上向きにしてセットし、ヘッド部分にしっかり水が当たるようにします。

形状によっては交互に向きを変えて配置すると、より洗浄効率が高まります。

小物専用カゴや蓋付きホルダーの利点

軽量で細かい小物類は、蓋付きの専用カゴを使うことで水圧による飛び出しを防げます。

弁当用のシリコンカップ、計量スプーン、離乳食用の小皿などは特に飛びやすいため、蓋付きタイプに入れるのが安心です。

メーカーによっては「ちょこっとホルダー」や「小物トレイ」などの名称で販売されており、形状やサイズに合わせた固定が可能です。

こうしたホルダーは洗浄時の安全性だけでなく、庫内整理のしやすさにもつながります。

また、市販の食洗機対応アクセサリーを活用すれば、純正パーツにない形状にも対応可能です。

ただし、サイズや素材が機種に適合しているかを必ず確認しましょう。

可動式カゴ・リバーシブルエリアの活用

最新型の食洗機には、カゴやトレイの一部が可動式になっているものがあります。

これにより、普段はボトルやグラスを立てるスペースを、必要に応じて小物置き場や大皿スペースに変更できます。

小物をまとめて配置すれば、洗浄水の集中効果で汚れ落ちが向上します。

「リバーシブルエリア」のようなフラット化機能を使えば、調理器具や鍋を置いた上に、小物トレイを重ねて設置することも可能です。

こうした柔軟な配置は、庫内のスペースを有効活用しつつ、洗浄効率を維持できます。

このように、専用ホルダーやアクセサリーの適切な活用は、小物の洗い残し対策として非常に有効です。

日々の使用習慣に取り入れることで、食洗機の性能を最大限に引き出せます。

定期的なお手入れで洗浄力を維持する

残さいフィルターの毎回掃除

小物の洗い残しを減らすためには、食洗機の内部環境を清潔に保つことが欠かせません。

特に残さいフィルターは、食器についた食べカスや油分が集まりやすく、放置すると水流の勢いが弱まり洗浄力が低下します。

使用後は必ずフィルターを取り外し、流水でカスを洗い流しましょう。

こびりついた汚れは柔らかいブラシでやさしく擦り落とします。

掃除の際はフィルターを正しく戻すことも大切で、取り付け忘れは故障や排水不良の原因となります。

毎回のこのひと手間が、小物までしっかり洗い上げる環境づくりにつながります。

また、七味やゴマなど細かい粒状の残さは、フィルター目詰まりを引き起こすため、食器投入前にあらかじめ取り除く習慣をつけると効果的です。

庫内の月1回クリーニング

日々の使用で、庫内の壁面やノズルにはミネラル分や石けんカスが徐々に蓄積します。

これらは水流を阻害し、小物類への洗浄水の到達を妨げる原因となります。

月に1度は、食洗機専用クリーナーやメーカー推奨の洗浄剤を使って空運転し、庫内全体をリセットしましょう。

ミネラル汚れが目立つ場合は、クエン酸を用いた洗浄も有効です。

ただし、機種によっては使用が推奨されない場合もあるため、取扱説明書を必ず確認してください。

定期的な庫内清掃により、水流の勢いが復活し、小物類の洗浄ムラも防げます。

クリーニング時には、カゴや小物トレイ、回転ノズルも取り外して洗浄するとより効果的です。

特にノズルの噴射穴は詰まりやすいため、細いブラシで掃除すると水圧低下を防げます。

乾燥運転でカビ・臭いを防ぐ

洗浄後の庫内に水分が残ると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

これが臭いの原因となり、小物類にも臭い移りすることがあります。

使用後は必ず乾燥運転を最後まで行い、湿気を残さないことが重要です。

乾燥運転後、扉を少し開けて庫内を自然乾燥させれば、湿気がこもらず衛生状態を保てます。

特に梅雨や冬場の室内湿度が高い時期は、乾燥後の換気を徹底することで臭い予防に効果的です。

このように、日常のフィルター掃除と月1回の庫内クリーニング、適切な乾燥習慣を組み合わせることで、小物までしっかり清潔に洗い上げられる環境を維持できます。

食洗機で洗えない小物と注意点

素材ごとのリスクを理解する

すべての小物が食洗機で安全に洗えるわけではありません。

たとえば耐熱温度が90℃以下のプラスチック製品は、高温洗浄や乾燥で変形する恐れがあります。

また、木製や竹製の箸、漆塗りの小皿などは、変色やコーティングの剥がれが起こりやすいため、手洗いが基本です。

金属製の小物にも注意が必要です。

銀・銅・アルミは変色しやすく、鉄製品はサビが発生する可能性があります。

さらに、ガラス小物は厚みや形状によっては水圧で破損することがあるため、強化ガラスやひび割れのある製品は使用を避けましょう。

これらの素材は、短期間であれば問題なく見える場合でも、繰り返しの洗浄で劣化が進むことがあります。

使用前に製品表示やメーカーの注意書きを確認することが重要です。

軽量小物の飛び出し対策

軽量のプラスチック製カトラリーや弁当用小物は、洗浄中の水圧で動きやすく、場合によっては庫内の下部に落ちてしまいます。

これを防ぐには、蓋付きの小物カゴや、専用の押さえ付きホルダーを使うと効果的です。

また、庫内のピンにかけられる専用ネットやシリコン製の押さえカバーを利用すれば、飛び出し防止と同時に洗浄水の通り道も確保できます。

こうした対策をとることで、洗い残しや紛失のリスクを大幅に減らせます。

さらに、飛びやすい小物は上段にまとめて配置すると、落下や破損のリスクが低くなります。

下段に置く場合は、大きな食器や鍋の陰にならないようにすることが大切です。

形状による洗浄ムラの回避

口の細い小瓶や、とっくりのような形状の容器は、中まで水が届きにくく、洗浄ムラが発生しやすいアイテムです。

この場合、専用のボトルホルダーやブラシによる事前洗浄を組み合わせるのが効果的です。

また、複雑な形状の小物(おろし器や小型のスライサーなど)は、食洗機内で他の食器と密着しやすく、水流が届かない部分が出てきます。

セット時に間隔をあけるか、形状に合わせたホルダーを使うことで、全体に水が行き渡りやすくなります。

形状や素材に応じた注意点を把握し、適切に対応することで、小物の洗い残しを防ぐだけでなく、食器自体の寿命も延ばすことができます。

まとめ:小物の洗い残しゼロを目指すために

食洗機での小物洗いは、正しいセット方法と日々のお手入れが揃ってこそ最大限の効果を発揮します。

まず、汚れた面を水流に向け、箸やスプーンなどは専用ホルダーに固定することで、水圧のムラや動きを防ぎます。

さらに、大きな食器との位置関係を工夫し、水流の通り道を確保することが重要です。

予洗いや前処理を取り入れることで、油汚れや細かな残さの再付着を防ぎ、洗浄効果が格段に向上します。

加えて、残さいフィルターの毎回掃除と、月1回の庫内クリーニングを行えば、洗浄力を長く維持できます。

乾燥運転や扉の換気も、臭いやカビの防止に役立ちます。

また、素材や形状に応じて手洗いに切り替える柔軟さも必要です。

耐熱性の低いプラスチックや木製品、金属小物などは食洗機に不向きな場合があります。

無理に入れると破損や劣化を招くため、事前に確認しましょう。

こうしたポイントを押さえれば、小物の洗い残しは大幅に減り、日々の食器洗いがより効率的で快適になります。

今日からでもできる小さな工夫を積み重ねて、ストレスのない食洗機ライフを実現しましょう。