ひとり旅で新幹線に乗るとき、座席選びは快適さを大きく左右します。

窓側か通路側か、車両の前方か中央か、さらには仕事向きか観光向きかによってもおすすめは変わります。

しかし、ネット上の情報は断片的で、自分に合う席を選び切れないまま当日を迎える人も少なくありません。

本記事では、ひとり旅ならではの視点で、新幹線の座席選びのポイントを徹底解説します。

景色を楽しみたい人、作業をしたい人、隣席を避けたい人まで、状況別に最適な選び方をまとめました。

ひとり旅での座席選びの基本

窓側と通路側の大きな違い

まず押さえておきたいのは、窓側と通路側の性質の違いです。

窓側は景色を楽しめるだけでなく、ほぼ全ての新幹線でコンセントが備わっているため、長時間の移動でもスマホやパソコンを充電しながら過ごせます。

また、壁にもたれてリラックスしやすい点も魅力です。

ただし、通路に出るには隣の人に声をかける必要があり、頻繁に席を立つ予定がある場合は不便さを感じるでしょう。

一方、通路側は自由に出入りでき、荷物の上げ下ろしもしやすいという利点がありますが、古い車両ではコンセントがない場合もあります。

車両の位置による快適度の違い

座席の位置は車両内でも快適度に影響します。

出入り口付近はトイレやデッキに近く、移動しやすい反面、ドアの開閉音や人の出入りが多いため落ち着かないこともあります。

逆に中央付近は静かに過ごせますが、移動の際には距離があります。

また、車両最前列の座席は前方に壁があるため広々としており、リクライニングされる心配がありません。

ひとり旅でゆったり過ごしたい場合は、中央寄りか最前列を選ぶとよいでしょう。

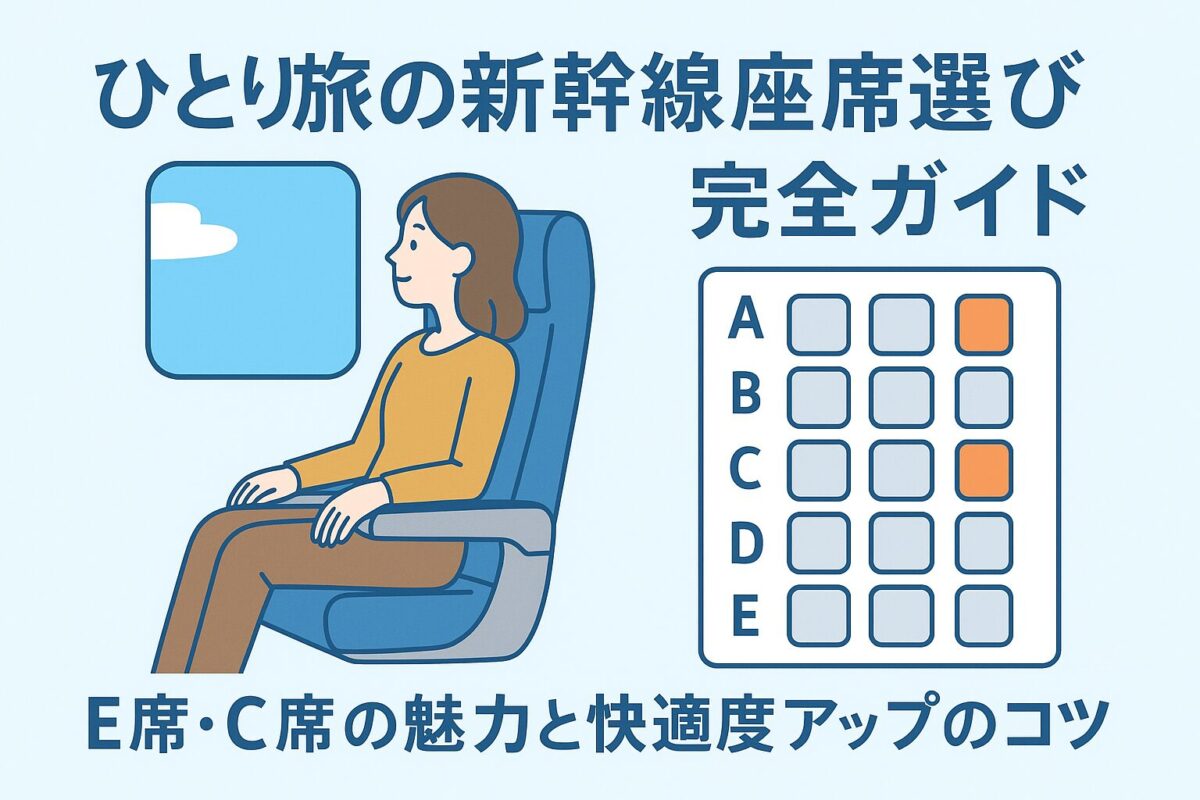

座席配置パターンを知っておく

新幹線の普通車は多くが3列+2列配置ですが、一部の車両は2列+2列です。

3列席の窓側や通路側は、真ん中のB席が最後に埋まる傾向があるため、隣席に人が来にくいというメリットがあります。

2列席の窓側は一人旅でも人気が高く、特にE席は景色とコンセントを両立できます。

こうした座席配置の知識があると、混雑時でも比較的快適な場所を確保しやすくなります。

旅行目的で選ぶおすすめ座席

景色を楽しむならE席窓側

旅行で新幹線を利用するなら、まず候補に挙げたいのがE席窓側です。

二人掛けの窓側で、外の景色を存分に楽しむことができます。

特に東海道新幹線では富士山が見えることで有名で、晴天時には絶好の写真スポットになります。

さらに、E席には必ずコンセントがあり、スマホやカメラの充電も安心です。

車窓を楽しみながら情報収集やSNS更新ができるため、移動時間も観光の一部として満喫できます。

静かに過ごしたいなら中央付近の窓側

景色よりも落ち着いた時間を優先するなら、車両の中央付近の窓側席がおすすめです。

ドアの開閉や人の出入りが少なく、静かな環境で過ごせます。

ひとり旅では読書や日記を書く時間も貴重ですので、集中できる空間を確保すると旅の満足度が高まります。

また、中央付近の窓側でもコンセントは確保できるため、長時間移動でも快適です。

穴場狙いなら3列席窓側

混雑時でも隣席を避けたい場合は、3列席の窓側を狙うのも一つの手です。

真ん中のB席は最後に埋まるため、うまくいけば2席分のスペースを独占できることもあります。

特に自由席での利用や、始発駅からの乗車ではこの作戦が有効です。

景色も見られ、荷物も置きやすいので、観光と快適性を両立できます。

ただし、途中駅からの乗車では隣に人が座る可能性が高くなるため、発着駅や時間帯も考慮して選びましょう。

仕事・出張で選ぶおすすめ座席

進行方向一番前のC席通路側

出張などで車内から頻繁にデッキへ出る必要がある場合は、進行方向一番前のC席通路側が最適です。

隣の人に声をかける必要がなく、電話や商談のためにスムーズに移動できます。

さらに最前列は前方に壁があるため、足元スペースが広く荷物も置きやすいのが利点です。

車両の種類を問わずコンセントが確実に設置されているため、パソコンやスマートフォンを充電しながら長時間の作業も可能です。

S Work車両やビジネスブースの活用

東海道・山陽新幹線では「S Work車両」、東北・北陸新幹線では「TRAIN DESK」など、仕事に集中できる車両があります。

これらは高速Wi-Fiや大型テーブル、仕切り付き座席など、ビジネス利用を想定した設備が整っています。

特に7号車の一部では3列席を2席分に改造したスペースもあり、通路側でもゆったりと使えます。

追加料金で完全個室を利用できるサービスもあり、オンライン会議や資料作成も周囲を気にせず行えます。

静かに作業するなら中央付近の通路側

ビジネス専用車両を利用できない場合でも、車両中央付近の通路側を選ぶことで作業効率を高められます。

通路側なら移動しやすく、資料や荷物の出し入れもスムーズです。

加えて、中央付近は出入り口の喧騒が少なく、静かな環境で集中できます。

古い車両では通路側にコンセントがない場合もあるため、最前列や新しい車両を選ぶと安心です。

指定席・自由席の賢い選び方

指定席は座席表から直接選ぶ

指定席を予約する場合は、必ず座席表を確認して自分で選択することが大切です。

自動割り当てに任せると、混雑していないのに隣に人がいる席が割り当てられることもあります。

駅窓口やネット予約サイトでは、車両の位置や窓側・通路側の希望を細かく指定できます。

ひとり旅の場合は、景色を楽しむならE席、出入りしやすさを重視するならC席など、目的に合わせて選びましょう。

自由席は始発駅と時間帯を活用

自由席で快適に過ごすには、始発駅から乗車することが最も有効です。

始発駅なら乗車前から並んで好みの座席を確保でき、3列席の窓側や通路側など隣が埋まりにくい席を狙えます。

また、平日昼間や早朝・夜間などの空いている時間帯を選べば、隣席が空いたまま移動できる可能性が高まります。

混雑が予想される連休や観光シーズンは、自由席よりも指定席を選んだほうが快適です。

混雑回避の座席選びテクニック

混雑時でも隣席を避けたい場合は、3列席の窓側か通路側を選ぶのがおすすめです。

B席は最後に埋まる傾向があるため、隣が空く確率が上がります。

また、車両の中央付近やグリーン車寄りの普通車は比較的空いていることが多く、静かに過ごせます。

さらに、EX予約やえきねっとなどのオンライン予約サービスを使えば、販売開始直後に好みの席を確保できるため、計画的に動くことが重要です。

荷物や設備を考慮した選び方

特大荷物スペースつき座席を活用

大きなスーツケースやスポーツ用品などを持ち込む場合は、「特大荷物スペースつき座席」を事前に予約するのが安心です。

東海道・山陽・九州新幹線では、3辺の合計が160cm以上の荷物を持ち込む場合、進行方向最後部の座席とセットで予約する必要があります。

この席は背後に荷物置き場があり、他の乗客に迷惑をかけずに管理できます。

予約せずに持ち込むと手数料がかかる場合があるため、出発前に確認しましょう。

荷物が多いときは通路側か最前列

中型の荷物や頻繁に取り出す荷物がある場合は、通路側か最前列の席が便利です。

通路側なら荷物棚へのアクセスが容易で、取り出す際に隣の人に声をかける必要がありません。

最前列は足元スペースが広いため、キャリーバッグやリュックを置いてもゆったり座れます。

ひとり旅では移動の自由度が高まるため、荷物の置き場所を優先して座席を選ぶと快適度が大きく向上します。

設備の充実度で選ぶ

新幹線の車両によっては、コンセントやWi-Fi、座席のリクライニング角度など設備に差があります。

例えばN700S系では全席コンセント完備ですが、N700Aでは窓側と最前列にしかありません。

長時間作業を予定している場合やデジタル機器を多用する場合は、最新型車両やビジネス向け車両を選ぶのが無難です。

逆に景色を楽しむことを重視するなら、設備よりも眺望の良い座席位置を優先しましょう。

まとめ

ひとり旅での新幹線座席選びは、目的や行動パターンによって最適解が変わります。

景色を楽しみたいならE席窓側、頻繁に席を立つならC席通路側、静かに過ごすなら中央付近の窓側がおすすめです。

また、混雑時は3列席の端を狙うことで隣席が空く確率を高められます。

荷物が多い場合や作業を伴う出張では、特大荷物スペースつき座席や最前列、ビジネス専用車両の活用が有効です。

指定席なら座席表から自分で選び、自由席なら始発駅や空いている時間帯を狙うことで、より快適な移動が実現します。

車両設備や座席配置の知識を持っておくことで、当日のストレスを大幅に減らせます。

ひとり旅は自分のペースで自由に行動できるのが魅力ですから、座席選びにもこだわって、移動時間そのものを楽しむ旅にしましょう。