こどもちゃれんじには「総合コース」と「思考力特化コース」の2種類があり、どちらを選ぶべきか迷う保護者の方は少なくありません。

「思考力を伸ばすには思考力特化?でもおもちゃやDVDがないのは寂しそう…」と悩む声も多く見受けられます。

本記事では、両コースの違いを徹底的に比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説。

さらに、実際の体験談や口コミをもとに、どんなお子さんにどのコースが合うのかも明らかにしていきます。

お子さんの性格や成長段階に合った選択ができるよう、具体的な情報をわかりやすくお届けします。

思考力特化コースと総合コースの基本的な違い

教材の構成とボリュームの違い

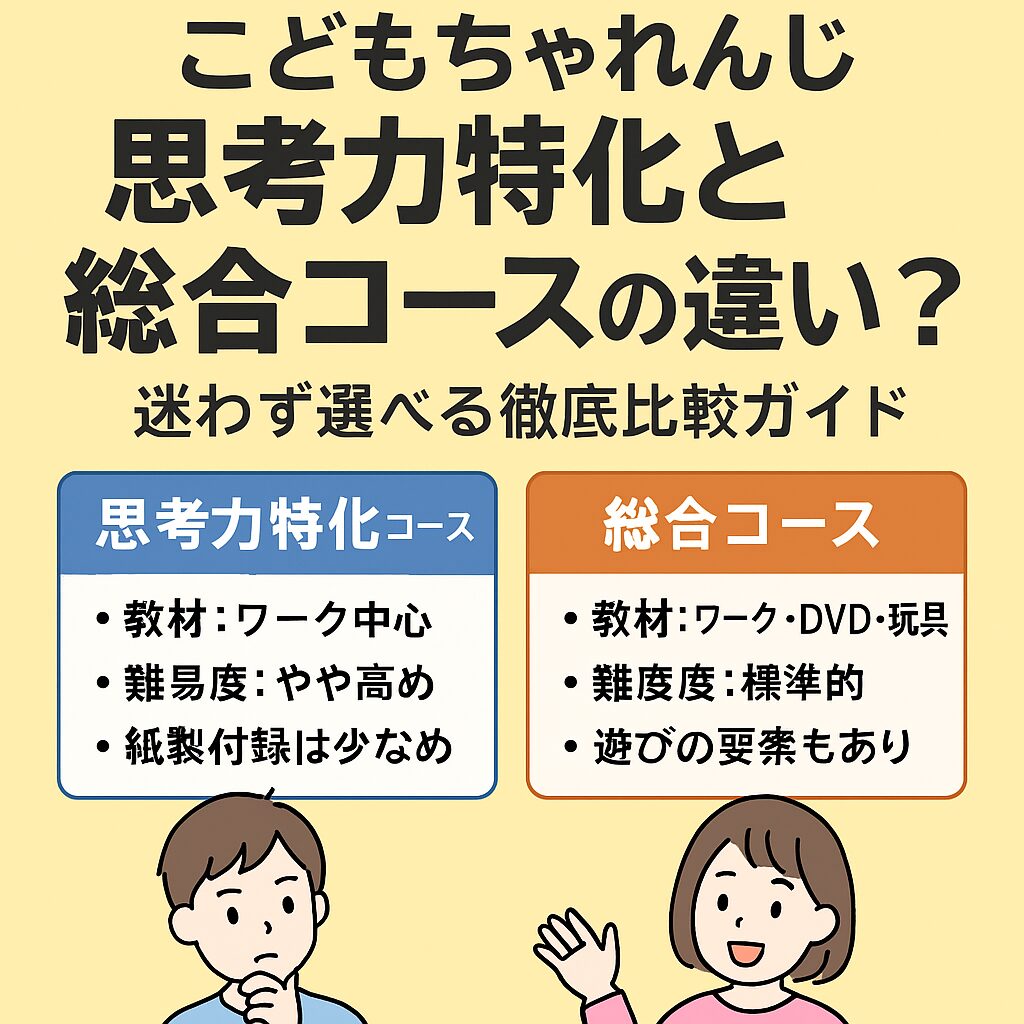

思考力特化コースと総合コースの最大の違いは、教材の内容とボリュームにあります。

総合コースは「キッズワーク」「エデュトイ」「DVD」「絵本」など多彩な教材で構成されており、学習というよりも「遊びながら学ぶ」スタイルが基本です。

一方、思考力特化コースでは「キッズワーク(約64ページ)」「思考力ぐんぐんワーク(約32ページ)」「考える遊びセット」「添削課題」など、主に紙ベースの教材に特化し、量も難易度も格段にアップしています。

たとえば4月号で比較すると、総合コースが約50課題に対し、思考力特化コースでは約160課題も収録されています。

この違いは、毎日こつこつ机に向かう学習習慣を身につけたい家庭には大きなポイントになるでしょう。

エデュトイ・DVD・絵本などの付録有無

総合コースの魅力の一つが、子どもたちの興味を引きつける「エデュトイ(知育玩具)」や「DVD」「絵本」などの豊富な付録です。

エデュトイは年8~9回送付され、子どもたちは遊び感覚で数や言葉の基礎を学べます。

DVDは2カ月に1回、絵本は毎月届けられ、内容も生活習慣・社会性・マナーなどを自然に学べる工夫がされています。

一方、思考力特化コースでは、エデュトイは年1回のみ、絵本とDVDは付属しません。

その代わりに、考える遊びセットや添削課題が届き、より「学習」に重きを置いた設計となっています。

つまり、総合コースは「広く浅く」、思考力特化は「深く集中して」学べる教材構成になっているのです。

身につく力の違い

身につく力にも大きな差があります。

総合コースでは「読み書き計算」「生活習慣」「社会性」「マナー」など、小学校生活に必要な総合的な基礎力をバランスよく育てることが目的です。

一方、思考力特化コースでは「論理的思考力」「空間認識力」「因果関係の理解」「仮説思考」など、いわゆる地頭を鍛える力が重点的に育まれます。

特に「答えが1つでない問題」に取り組む経験や、「図形や数を複合的に考える力」は、他教材ではなかなか得られない要素です。

そのため、「学習習慣がある子」や「知的好奇心が高い子」には、思考力特化コースが非常に効果的です。

思考力特化コースはどんな子に向いている?

じっくり考えることが好きな子

思考力特化コースは、何より「考えること自体を楽しめる子」に適しています。

総合コースに比べてワークの量も内容も難易度が高く、単純な記憶や反復ではなく、答えを導き出すプロセスそのものが問われます。

たとえば「なぜその答えになるのか」「他に方法はないか」といった多角的な視点や、試行錯誤する姿勢が求められます。

このような特性を持つ子にとって、思考力特化コースは挑戦意欲を刺激し、自然と集中力や探究心を育ててくれる理想的な教材です。

一方で、「すぐに答えが出ないと嫌になってしまうタイプ」の子には、最初は負荷が高く感じられるかもしれません。

ワーク学習が得意で量をこなせる子

思考力特化コースは毎月90ページ以上のワークが届くため、「学習量が多いことを楽しめる子」にはぴったりです。

毎日継続して取り組む姿勢が求められるため、ある程度の習慣化ができている子や、机に向かうことに抵抗がない子に向いています。

また、「もっと問題を解きたい」「ワークがすぐ終わってしまうのが物足りない」と感じていたご家庭にとっても、非常に満足度が高い内容となっています。

ただし、保護者のサポートが不可欠である点は注意が必要です。

とくに年中・年長の段階では、問題文の読解や設問の意図を理解するために、最初のうちは親が一緒に取り組むことが求められます。

論理的思考力や図形センスを伸ばしたい家庭

思考力特化コースでは、「論理的思考」「空間認識」「因果関係の理解」「先の見通しを立てる力」といった、将来的に役立つ非認知能力の土台を築けます。

とくに図形や数の関係性を扱う問題は、小学校以降の算数・理科・プログラミングに直結する基礎となるため、将来を見据えた教育を重視する家庭には非常に適しています。

また、Z会などの難易度が高い教材に興味がある家庭にとって、こどもちゃれんじ思考力特化コースは「遊びと学びの中間地点」に位置する存在として、良いトライアルになります。

「学びの土台をしっかり作っておきたい」「幼児期から思考の柔軟性を伸ばしたい」といったニーズを持つ家庭におすすめです。

総合コースが合うのはどんな子?

おもちゃや映像教材で楽しく学びたい子

総合コースは、学びに対するハードルをぐっと下げ、「遊びながら自然に学ぶ」ことを大切にした設計になっています。

毎月届くエデュトイ(知育玩具)やDVD、絵本といった充実した付録は、子どもにとってわくわくする学習体験を提供してくれます。

とくに「新しいものが届くのが楽しみ!」「おもちゃでごっこ遊びをしながら学びたい」というタイプの子には、非常にフィットするコースです。

映像教材はマナーや生活習慣なども扱っており、机に向かうだけでなく、体験を通じた総合的な学びを後押しします。

初めての学習で自信をつけたい子

総合コースのワークは、比較的簡単な内容が中心です。

そのため、これまで家庭学習にあまり取り組んでこなかった子や、「勉強」に対して少し苦手意識がある子にも取り組みやすくなっています。

また、毎月のワーク量も約20課題と無理のない分量で、やり遂げた達成感を得られる設計が特徴です。

「できた!」という経験を積み重ねることで、次へのやる気を引き出し、学習習慣の第一歩を築けます。

これは、特に未就学児にとって大切な成功体験となり、小学校以降の学習姿勢にも好影響を与えるでしょう。

保護者の負担を減らしたい家庭

思考力特化コースと比較すると、総合コースは親の関与度が少なくても進められる点も魅力です。

ワークや付録はシールや直感的に遊べるものが多く、子どもが一人でも楽しみながら取り組める構成になっています。

また、DVDや絵本のナビゲーションにより、親が常に付き添わなくても自然と学びが進むよう工夫されています。

「下の子の育児もあるから、長時間は付き添えない」「共働きで家庭学習の時間が限られている」といったご家庭には、総合コースのバランスの良さが大きな助けになるはずです。

そのため、学習のスタート段階では総合コースから始め、余裕が出てきたら思考力特化コースへ移行するという選択肢も有効です。

両コースを切り替えて使うのはアリ?

毎月コース変更が可能な柔軟なシステム

こどもちゃれんじの魅力のひとつが、「毎月コースを変更できる」という柔軟性です。

前月5日までに申請すれば、翌月号から「総合コース」と「思考力特化コース」を自由に切り替えることが可能です。

この仕組みをうまく活用することで、お子さんの発達段階や興味関心に合わせて、ベストな学習スタイルを選べます。

たとえば、「夏休みは時間があるから思考力特化コースに」「忙しい月は総合コースで無理なく」など、家庭の事情にも柔軟に対応できます。

エデュトイや付録が目当てで切り替える活用例

総合コースには人気のエデュトイが月替わりで届きます。

中には「書き順ナビ」「プログラミングマシン」など、市販品に匹敵するクオリティのおもちゃも含まれており、コレクション的な楽しみもあります。

一方で、思考力特化コースにはその月だけの特別な「考える遊びセット」や応用問題が付く号もあり、どちらも魅力的です。

そのため「今月は欲しいエデュトイがあるから総合に変更しよう」「ちょっと難しい問題にチャレンジさせたいから特化コースに戻そう」といった柔軟な利用が可能です。

実際に、毎月ラインナップをチェックして、内容に応じて切り替えている家庭も多く見られます。

メインを決めてサブ的に使うのが効果的

とはいえ、毎月コースを変更し続けると、学習の連続性が失われる可能性もあります。

そこでおすすめなのが、「基本は思考力特化コース」「サブ的に総合コース」といった使い分け方です。

例えば、「普段は思考力重視で地頭を鍛える」「誕生日月やイベント月は楽しく学べる総合に切り替える」といったスタイルなら、無理なくメリハリのある学習が実現できます。

逆に、「まだ学習習慣が安定していないから、まずは総合コースをベースに、少しずつ特化コースにチャレンジ」といった段階的な進め方も有効です。

どちらかを固定せず、柔軟に対応することで、教材の効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

Z会との違いは?どちらがより難しい?

Z会とこどもちゃれんじの基本的な位置づけ

Z会とこどもちゃれんじは、どちらも人気の幼児向け通信教材ですが、アプローチや目的に明確な違いがあります。

Z会は「実体験+ワーク」のスタイルを採用し、親子のコミュニケーションを通じた探究型学習が主軸です。

一方、こどもちゃれんじの思考力特化コースは「自分で考える力をワーク中心で育てる」教材として、より紙ベース・問題解決型に特化しています。

Z会では1冊のワークに広いジャンル(言語・数量・自然など)が組み込まれているのに対し、思考力特化コースはワークが2冊構成で、明確に役割が分かれています。

この点が、学習の深さや密度に差を生む大きな要因です。

問題の難易度は思考力特化コースのほうが上

口コミや実際の比較によれば、純粋な問題の難易度では「こどもちゃれんじ思考力特化コースのほうが上」と感じる声が多いです。

たとえば、時計の問題ひとつとっても、Z会では「○時ちょうど」の読み取りが中心なのに対し、思考力特化コースでは「長針と短針の動き」「時刻の推測」など複合的な知識を要求されます。

また、文章題の長さや設問の構造もこどもちゃれんじの方が複雑で、親のサポートなしには解けないような応用問題が多く見られます。

特に「思考力ぐんぐんワーク」では、図形・論理・推論・言語処理を組み合わせた課題が並び、大人でも唸るような問題も含まれます。

Z会は幅広いテーマを浅く学ぶ一方で、思考力特化コースは特定領域を深く掘り下げる設計です。

併用のメリットと注意点

実際には、「Z会」と「思考力特化コース」を併用している家庭も少なくありません。

Z会で実体験や自然・社会系の理解を深め、思考力特化コースで論理的な思考や図形感覚を鍛えるという組み合わせは、バランスが良く効果的です。

ただし、両教材ともボリュームが多く、全てを完遂するには子ども本人のやる気と、保護者のサポートが必須になります。

併用する場合は、週のスケジュールを決める、教材の優先順位をつけるなど、無理のない取り組み方を意識しましょう。

いずれにせよ、どちらも優れた教材であるため、「どちらが正解」ではなく「どちらが今の家庭に合っているか」を軸に選ぶのがポイントです。

まとめ:子どもに合ったコース選びで学びをもっと豊かに

総合コースと思考力特化コース、それぞれの特長を理解しよう

こどもちゃれんじの「総合コース」と「思考力特化コース」は、それぞれ明確な目的と特徴があります。

総合コースは、遊びや映像を通して生活習慣や社会性を育てることを重視し、「学びの第一歩」に最適です。

一方で、思考力特化コースは、紙のワークや課題を通して、論理的思考力・集中力・応用力を養う教材として位置づけられています。

どちらが優れているというより、「どちらが今のお子さんに合っているか」で選ぶことが重要です。

コース変更を活用して柔軟に対応しよう

どちらか一方に絞る必要はありません。

こどもちゃれんじでは、月単位で自由にコースを変更できるため、生活リズムやお子さんの興味・成長に応じて柔軟に切り替えることが可能です。

たとえば、「夏休みは思考力特化」「忙しい月は総合で軽めに」など、バランスよく活用するのもおすすめです。

迷ったら「お試し」で始めてみるのもおすすめ

実際に取り組んでみると、意外な反応が返ってくることもあります。

まずは気になるコースで1カ月だけ試してみて、様子を見ながら継続・変更を検討してもよいでしょう。

「楽しい」「続けたい」と思える体験こそが、幼児期の学びには最も大切です。

この記事が、あなたのお子さんにぴったりの学びのスタートを切るきっかけになれば幸いです。