「電気が突然使えなくなった…けれども、ブレーカーはどれも落ちていない」。

そんな不可解な停電に直面した経験はありませんか?

多くの方がまず分電盤を確認しますが、ブレーカーが「入」になっているままの状態では原因が特定できず、不安と混乱が募るばかりです。

本記事では、ブレーカーが落ちていないのに停電している場合に考えられる原因と、状況別の対処法を詳しく解説します。

漏電の可能性やスマートメーターの誤作動、外部要因による影響、さらには頻繁な停電への備えまで、電気の知識がない方でも理解しやすく整理しました。

「ブレーカーは落ちていないのに停電してしまった」という状況に陥った際、何をどう確認すれば良いのか。

この記事を読めば、原因を冷静に見極めて適切に対応できるようになります。今後の電気トラブル対策として、ぜひ参考にしてください。

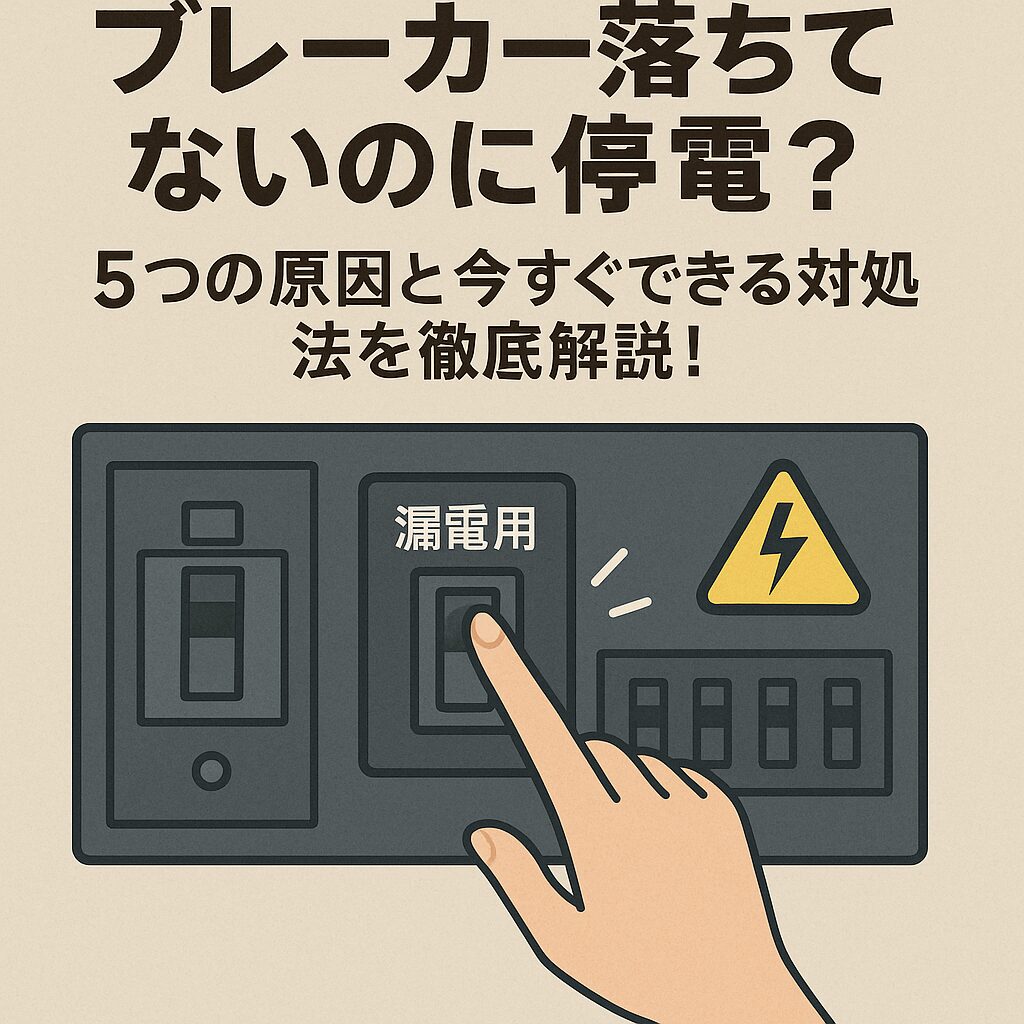

停電なのにブレーカーが落ちていない時に考えられる原因

一番に確認すべきは「本当にすべてのブレーカーが正常か」

突然電気が使えなくなったのに、分電盤のブレーカーを確認してもすべてが「入」のまま。そんな状況に直面すると、誰しも困惑してしまうものです。

このような場合、まず確認すべきは「目に見えるブレーカーだけでは不十分である」という点です。

分電盤には複数の種類のブレーカーがあり、それぞれが異なる目的で電力を制御しています。一般的には以下の3種類が存在します。

・左側の大きなスイッチ:アンペアブレーカー(契約容量を超えたときに作動)

・中央の中サイズ:漏電ブレーカー(漏電時に作動)

・右側に複数並ぶ:安全ブレーカー(回路ごとの異常時に作動)

「ブレーカーが落ちていない」と思っても、実は中央の漏電ブレーカーだけが作動している場合や、目視では分かりにくいトラブルが起きていることもあります。

そのため、見た目の状態に頼らず、順を追ってすべてのブレーカーを確認することが重要です。

漏電が原因でブレーカーが落ちた「ように見えない」場合

ブレーカーが落ちていないように見えても、実際には漏電ブレーカーが作動し、電力を遮断している可能性があります。

これは特に目立った動作音やレバーの動きがなく、中央のスイッチがわずかに「切」に傾いているだけというケースが多いため、見落とされやすいポイントです。

漏電が起きる原因としては、老朽化した配線、破損した電化製品、水回りの湿気、ホコリの蓄積などがあります。

これらは日常生活の中でいつでも発生し得るものであり、特に雨の日や多湿環境ではリスクが高まります。

さらに、漏電ブレーカーは非常に敏感な設定になっているため、わずかな電流の流出でも即座に作動します。

つまり、電気が使えないのにブレーカーは「見た目上」正常というケースでも、実は漏電が原因で遮断されている可能性が十分にあるのです。

外部要因による停電の可能性も忘れずに確認

一方で、建物内に明確な異常がない場合は「外部からの電力供給」に問題があるかもしれません。

たとえば、以下のような状況が考えられます。

・落雷や地震による一時的な送電障害

・電柱や電線のメンテナンスによる計画停電

・近隣の集合住宅での共用設備トラブル

・送電システムの突発的な故障

こうした場合、自宅のブレーカーに異常がなくても、地域の電力インフラ側で一時的な停電が発生している可能性があります。

特にマンションなどの集合住宅に住んでいる方は、自分の部屋だけでなく「共用部分の電気」が点いているかどうかを確認するのが重要です。

外が暗くなっていないか、近隣の家でも電気が使えなくなっていないかなどをチェックし、必要に応じて管理会社や電力会社に連絡するようにしましょう。

漏電ブレーカーが作動している場合のチェック手順

まずはブレーカー全体の構成を正しく理解しよう

分電盤にあるブレーカーにはそれぞれ異なる役割がありますが、漏電ブレーカーの存在を知らない方も多いのではないでしょうか。

多くの家庭では、分電盤の中央にあるやや大きめのスイッチが「漏電ブレーカー」に該当します。

この漏電ブレーカーは、配線や電化製品から電気が漏れ出している(=漏電)ことを感知すると、火災や感電事故を防ぐために自動的に電力を遮断します。

アンペアブレーカーや安全ブレーカーとは異なり、回路そのものの異常を検出するのが特徴です。

そのため、外見上はすべてのブレーカーが「入」になっていても、実際には漏電ブレーカーだけが切れていることがあるのです。

まずは、ブレーカーそれぞれの位置と機能を確認した上で、中央の漏電ブレーカーが作動していないかをチェックしましょう。

自宅でできる漏電チェックの基本手順

漏電ブレーカーが作動しているかどうかを確認するには、次の手順を安全に沿って行いましょう。

なお、不安がある場合や知識がない場合は、無理をせず電気工事業者に依頼することを強くおすすめします。

1. まず、左側の「アンペアブレーカー」を「切」にします。

2. 次に、右側の「安全ブレーカー」(複数ある小さなスイッチ)をすべて「切」にします。

3. 中央の「漏電ブレーカー」を「入」に戻します。

4. その後、安全ブレーカーを1つずつ「入」に戻していきます。

このとき、ある特定の安全ブレーカーを入れた瞬間に漏電ブレーカーが再び落ちた場合、そのブレーカーに接続されたエリアまたは機器に漏電があると判断できます。

このようにして漏電箇所のエリアを特定し、原因となっている可能性のある家電を取り外すことで、その他のエリアについては安全に通電を再開することが可能になります。

漏電の原因になりやすい家電と環境

漏電の原因となるのは、必ずしも古い家電や明らかに破損している配線だけではありません。

比較的新しい製品でも、内部の故障や湿気、コンセント周辺のホコリの蓄積などが原因で漏電が起きることがあります。

特に次のような状況にある家電や環境には注意が必要です。

・長期間使っていなかった家電を久しぶりに使用したとき

・洗面所、キッチン、風呂場周辺の電化製品

・コンセント周辺にホコリが溜まっている箇所

・コードが強く折れ曲がっている、あるいは被覆が破れている

・ペットがかじったり水をこぼした痕跡がある場所

漏電が疑われる機器を使用し続けると、火災や感電といった重大な事故につながる恐れがあります。

原因機器の使用は中止し、電気工事士などの有資格者に点検・修理を依頼するのが最善です。

スマートメーターの仕組みと誤作動の可能性

スマートメーターとは?従来のブレーカーとの違い

スマートメーターとは、電気の使用量をデジタルで計測し、遠隔で管理・送信できる次世代型の電力計です。

従来のアナログ式メーターと違い、リアルタイムでの使用状況を把握できるため、電力会社にとってもユーザーにとっても利便性の高い仕組みです。

このスマートメーターには「アンペアブレーカー機能」が内蔵されており、契約電力量を超えた瞬間に自動的に電力供給を遮断する役割を果たします。

そのため、分電盤のブレーカーに異常が見られない場合でも、実際にはスマートメーター側でブレーカーが作動している可能性があるのです。

特筆すべきは、スマートメーターのブレーカー機能には「自動復旧機能」があり、遮断後約10秒程度で再び電気が復帰する設計となっている点です。

このため、ユーザーが停電の原因に気づかないまま復旧してしまうことも少なくありません。

誤作動や過負荷でスマートメーターが遮断する場合

スマートメーターは非常に高性能ですが、誤作動や想定外の過負荷によって意図せず電力遮断を行ってしまうケースも存在します。

たとえば、以下のような状況が原因になります。

・消費電力の高い家電を同時に複数使用したとき(エアコン+電子レンジ+炊飯器など)

・使用中の電化製品が突発的に高い電流を引き起こした

・落雷など外的要因による一時的な電圧変動

・スマートメーター自体の内部故障や通信エラー

特に注意が必要なのが、複数回にわたり自動遮断が発生した場合です。

この場合、メーターが「異常」と判断し、自動復旧が行われずに電気が止まったままになることがあります。

こうなると、ブレーカーに異常が見られなくても、完全な停電状態に陥るのです。

スマートメーターの状態を確認・対処する方法

自宅のスマートメーターが原因で停電が起きているかどうかを見極めるには、まずメーター本体の確認が必要です。

スマートメーターはデジタル表示になっており、従来のアナログ針式ではありません。数値が表示される小さな液晶画面が目印です。

表示部に「遮断」や「契約超過」などのエラーメッセージが出ている場合、スマートメーターのブレーカー機能が作動している可能性が高くなります。

また、すぐに復旧しない場合は、メーターの側面にある「復旧ボタン(リセット)」を押すことで復旧を試みることもできます。

ただし、ボタン操作や表示の読み方がわからない場合は無理をせず、契約している電力会社へ連絡して状況を説明するのが安全です。

スマートメーターの不具合や誤作動が疑われる場合も、電力会社が状況を遠隔で確認し、必要に応じて現地対応してくれます。

建物や地域の送電トラブルの見分け方

地域一帯の停電かどうかをまず確認する

自宅のブレーカーやスマートメーターに異常が見られないにも関わらず、電気が使えない場合は、建物外部の送電トラブルが原因の可能性が高くなります。

特に自然災害や送電設備の障害、電柱のメンテナンス工事など、地域単位で停電が発生するケースがあります。

このような場合、まず自分の家だけでなく、近隣の住宅や共用スペースにも停電が及んでいるかどうかを確認しましょう。

たとえば、マンションやアパートでは共用廊下やエレベーターの照明が点いているかをチェックし、戸建ての場合は周囲の住宅の明かりや外灯の状況を目視で確認します。

周囲全体が暗くなっている場合は、地域停電の可能性が高いため、スマホなどを使って電力会社の公式サイトで停電情報を調べると原因や復旧予定時刻が分かることがあります。

また、Xや地域の防災アプリなどを通じてリアルタイムの情報を得るのも有効です。

計画停電や工事による一時的な送電停止もある

近年では、電柱や送電線のメンテナンス、建物設備の点検工事によって、事前に計画された停電が実施されることがあります。

この場合、ブレーカーは落ちておらず、予告なく電気が止まっているように見えるため、非常に混乱しやすいのが特徴です。

工事による計画停電は、通常、事前にポストへの投函チラシや管理会社からの掲示板案内などで周知されています。

確認せずにその日を迎えると、「原因不明の停電」と誤解してしまうケースもあるため、日頃からお知らせや掲示物に目を通す習慣をつけることが大切です。

なお、マンションやビルなどの集合住宅では、自分の部屋の電気系統が建物全体の送電設備とつながっているため、共用部分の設備故障が原因で一部の居住エリアにだけ停電が発生することもあります。

その場合は、速やかに管理会社や大家へ連絡して現状を報告しましょう。

送電設備の老朽化・故障が原因となるケース

集合住宅や商業ビルなどの大規模施設では、送電設備や変圧器、分電盤自体の老朽化が進行しており、それが原因で電気トラブルが発生することもあります。

特に築年数の古い建物や、過去に大規模な改修が行われていない物件では注意が必要です。

このような場合、個人での対処は困難なため、管理会社・ビルオーナー・電力会社のいずれかに早急に相談し、点検と復旧作業を依頼する必要があります。

送電設備の故障が原因である場合、専門の電気技術者による対応が必須となります。

建物全体で不安定な通電状況が続いている場合は、住民間でも情報共有を行い、エレベーターや給湯設備などの重要インフラの使用に注意を払うことが重要です。

必要に応じて、ポータブル電源などを用意しておくことで、一定の生活機能を維持できるよう備えておきましょう。

頻繁に起きる場合の長期的な対策法と非常用備え

契約アンペアの見直しでブレーカー落ちを防ぐ

「ブレーカーが落ちていないのに停電」という現象が頻繁に起こる場合、原因は一時的なトラブルではなく、根本的な電力の使いすぎにある可能性があります。

特にスマートメーターが導入されているご家庭では、契約アンペア数を超えると自動的に電気が遮断される仕組みになっているため、何度も同じ現象が繰り返されることがあります。

このような状況が継続する場合は、電力会社との契約アンペア数を見直すことが必要です。

たとえば、30A契約では同時に使用できる電化製品の種類や台数に限りがあるため、エアコン・電子レンジ・洗濯機などを同時に使う家庭では、40Aまたは50Aへの切り替えが推奨されます。

契約アンペアの変更は、ほとんどの場合工事不要で済み、電力会社への申し込みだけで対応可能です。

ただし、契約アンペア数を上げると基本料金も上がるため、月々の電気代とのバランスを考慮したうえで検討する必要があります。

消費電力の高い家電の使い方に注意する

アンペア数の見直しとあわせて行いたいのが、家庭内の電化製品の使い方の見直しです。

とくに以下のような高消費電力の家電を同時に使用すると、瞬間的に電力が跳ね上がり、スマートメーターや安全ブレーカーが作動してしまう可能性があります。

・エアコン(700W〜1000W)

・電子レンジ(600W〜1300W)

・電気ケトル(1200W)

・ドライヤー(800W〜1300W)

・炊飯器(600W〜900W)

これらの家電を使用する際は、なるべく同時に使わず、時間をずらして使用するなどの工夫が必要です。

また、消費電力の低い家電への買い替えや、古くなった製品の点検・交換を行うことで、より安全かつ安定した電力環境を整えることができます。

停電に備える非常用電源の導入も検討を

近年は自然災害による大規模停電のリスクが高まっており、「ブレーカーが落ちていないのに電気が使えない」という状況が長時間続く可能性も否定できません。

こうした非常時に備えるためには、ポータブル電源の導入が有効です。

ポータブル電源とは、事前に充電しておくことで、停電時にも家電製品へ電力を供給できる蓄電装置です。

冷蔵庫、電子レンジ、スマートフォン、照明などを一定時間稼働させることができ、災害時だけでなく、計画停電やスマートメーターの遮断時にも活躍します。

特に「Jackery」や「BLUETTI」などの高性能モデルであれば、ソーラーパネルによる自家発電や複数台同時給電にも対応しており、長期停電時にも心強い存在になります。

定格出力2000W以上のモデルを選べば、家庭用家電のほとんどをカバーできるでしょう。

これに加え、無停電電源装置(UPS)を導入すれば、パソコンやネット回線の遮断を防ぎ、仕事や情報収集を継続できます。

非常用備えの一環として、電力トラブルへの自衛手段を早めに整えておくことが、安心した日常生活の鍵となります。

まとめ:ブレーカーが落ちていないのに停電する原因と正しい対応法

状況に応じて落ち着いて原因を見極めることが第一

「停電なのにブレーカーが落ちていない」という事態に直面すると、ついパニックになってしまいがちですが、まずは冷静に状況を整理することが大切です。

ブレーカーの構成を理解し、各スイッチが本当に「入」になっているかを丁寧に確認しましょう。

特に中央の漏電ブレーカーは目立ちにくいため、わずかなズレでも見落としがちです。

見た目だけでは判断できないため、分電盤を一度すべて「切」にしてから、順に「入」に戻していくことで原因箇所の特定が可能になります。

ブレーカー以外にもスマートメーターや外部要因に注意

分電盤に異常がない場合、次に疑うべきはスマートメーターや建物・地域の送電トラブルです。

近年はスマートメーターの導入が進み、契約アンペアを超えると自動遮断される仕組みになっています。

これは一見「停電」と見間違いやすく、知らないと原因不明に感じてしまいます。

また、自然災害やメンテナンス工事によって、地域一帯が一時的に停電するケースも多いため、近隣住宅の状況や管理会社からの案内もあわせて確認しましょう。

集合住宅では、共用設備の不具合が個別の停電を引き起こすこともあります。

電気の安定供給には長期的な備えが鍵

電力トラブルが頻発している場合は、家庭内の消費電力の使い方や契約アンペア数の見直しを含めた、根本的な対策が必要です。

特に高出力の家電を同時使用する家庭では、電力会社との契約内容が実情に合っていないことがあります。

加えて、災害時や長時間の停電に備え、ポータブル電源や無停電装置(UPS)を常備しておくと、電力供給が止まったとしてもライフラインを一定レベルで維持できます。

これらは単なる備えではなく、現代の家庭における“電力の保険”とも言える存在です。

ブレーカーが落ちていないのに停電する…そんな不安を抱えたときこそ、この記事の手順を思い出してください。

根本原因を丁寧に見極め、正しく対処すれば、トラブルを最小限に抑えることができます。

家庭の安全と快適な暮らしのために、今一度、電力環境を見直してみましょう。