近年、多くの読者を戦慄させているミステリー小説『変な家2』。その中でひときわ異彩を放つのが、「ヒクラハウス」と呼ばれる謎の建築会社です。

どこかに実在していてもおかしくないようなリアルさを持ちながら、設計する家はどれも奇妙で不気味。

その違和感に満ちた間取りは、「ただの設計ミス」とは言い切れない不気味さを漂わせています。

この記事では、ヒクラハウスとは一体何なのか?

その家々に隠された構造的な意図や物語上の役割、そして読者の心を捉えて離さない理由まで、徹底的に考察していきます。

「こんな家に住みたいとは思えないけれど、なぜか気になる」——そんなあなたにこそ読んでほしい、ヒクラハウスの全貌です。

ヒクラハウスとは何者なのか?物語に登場する不気味な建築会社の正体

『変な家2』に登場するヒクラハウスは架空の存在

ヒクラハウスとは、小説『変な家2』(著:雨穴)に登場する架空の建築会社です。

物語中では、数々の奇妙で不気味な住宅を手がけており、その設計意図や背景には読者の想像を超える謎が隠されています。

一見すると普通の住宅に見える建物でも、中に入ると不自然な空間構成や生活動線の崩壊、意味不明な小部屋などが配置されており、ただの建築ミスとは思えない「不穏さ」が漂います。

このリアルな描写により、「ヒクラハウスって実在するのでは?」と考えてしまう読者も少なくありません。

しかしながら、現実にヒクラハウスという会社は存在していません。

あくまで作者・雨穴氏による巧妙なフィクションであり、物語の核となるミステリーパーツとして設計されています。

その完成度の高さこそが、読者にリアルな恐怖と深い没入感を与える要因となっているのです。

物語構造の中でヒクラハウスが果たす役割

『変な家2』では、ヒクラハウスが建てた住宅群が物語の鍵を握っています。

複数の章(資料)で語られるエピソードは一見バラバラの短編に見えますが、後半に進むにつれてすべての家がヒクラハウスに繋がっていると判明し、読者は驚きとともに物語の奥行きを体感します。

また、主人公である記者・栗原の推理が進むにつれ、ヒクラハウスの家々が単なる不動産ではなく、住人の過去や心の闇を表す「心理装置」として機能していたことが明らかになります。

つまり、ヒクラハウスとは「構造」であり「伏線」であり「真相」の象徴でもあるのです。

このように、物語構造の中でヒクラハウスは舞台装置ではなく、物語そのものを象徴する“装置”として機能しています。

登場するたびに空気が変わる、不気味さの源泉と言える存在なのです。

リアルに感じる理由と読者の心理的錯覚

ヒクラハウスが多くの読者に「実在しそう」と思わせる最大の理由は、そのリアリティの高さにあります。

物語中には会社名、設計図、社員の名前、施工事例、さらには住宅パンフレット風の描写までが用意されており、まるで実在の企業を調査したかのような精緻さがあります。

さらに、実際の日本の建築トラブルや欠陥住宅のニュースとリンクする描写も多数あり、読者の現実体験とフィクションが地続きになるよう構成されているのです。

たとえば、住みづらい間取りや生活に不便な配置、不可解な空間などは、現実の建築においても時折見られる現象です。

このように「フィクションだけど現実にもありそう」という感覚が、ヒクラハウスに対する不気味なリアリティを生んでいます。

雨穴氏の筆致がもたらす錯覚は、読者に深い考察欲と恐怖を植え付ける要因となっているのです。

ヒクラハウスの家に見られる奇妙な間取りの特徴

常識では説明できない構造の数々

ヒクラハウスが設計した家の最大の特徴は、常識では理解できない間取りです。

たとえば「使われていない部屋が家の中央にある」「外からは見えるのに中からは入れない部屋」「行き止まりの廊下が複数存在する」など、合理性や生活の利便性を無視した設計が目立ちます。

これらは単なる設計ミスではなく、むしろ意図的に作られているように感じさせる不自然さを持ちます。

そのため読者は、「この家には何か隠された理由があるのでは?」と不安や恐怖を掻き立てられるのです。

さらに、多くの家に共通して「外観は普通なのに中が異様」という共通点があり、家に足を踏み入れた瞬間から読者も主人公も違和感を感じ始める仕組みになっています。

生活動線が破綻した設計の意図

通常、住宅設計では「生活動線」が重要視されます。

しかしヒクラハウスが手がけた家では、トイレが極端に遠い、キッチンとダイニングが分断されている、2階の部屋にアクセスするには1階の物置を通る必要がある、など生活の利便性を無視した構造が散見されます。

これは建築的なセオリーから大きく逸脱しており、意図的に住みにくさを演出しているようにも見えます。

なぜなら、住みにくさは人間の精神状態に直接影響を与えるため、設計によって住人の思考や行動をコントロールすることが可能になるからです。

つまりヒクラハウスの家は、ただの「変な家」ではなく、「人の感情を操作する建物」なのではないかという疑念を抱かせる要因となっています。

共通する“異常性”が示す思想の存在

作品中に登場する複数の家には、設計の不自然さだけでなく、「構造のパターン」に共通点があります。

それは、どの家も“閉鎖性”と“分断”を強く感じさせるつくりになっているということです。

たとえば、ある家では家族間の接触が起きないように部屋同士が遠く配置されており、また別の家では居住者を一部の空間に閉じ込めるようなレイアウトがなされています。

これらの設計は偶然とは思えず、明確な「思想」が設計に反映されていると考えるのが自然です。

その思想とは何か? 宗教的な価値観、あるいは支配・隔離といったコンセプト——。

ヒクラハウスが設計した家は、まるで「人間を正常に生活させないための装置」のように構築されているのです。

宗教・思想的背景とヒクラハウスの設計意図

間取りに込められた“信仰”の香り

ヒクラハウスが設計した家々には、単なる不自然さを超えた「思想的な意図」が感じられます。

特に、窓が極端に少なく閉ざされた空間、中央に配置された意味不明な空間、上下階の明確な階層構造などは、まるで宗教施設のような造りを連想させるものです。

これは、家という空間そのものを「信仰の場」に変える試みであるとも解釈できます。

特定の思想や信条を反映したような設計は、住人の行動や思考をじわじわと制限・統一していく仕掛けとして機能し得るのです。

こうした要素が随所に見られることから、ヒクラハウスは建築を通じて、ある種の“儀式”や“教義”を住宅に織り込んでいるのではないかと考えられています。

監視と隔離を目的とした構造設計

ヒクラハウスの家では「一つしかない出入口」「無意味に長い通路」「ループ構造の動線」など、監視や逃亡防止を想起させる設計も多く登場します。

このような特徴は、住人を特定の空間に閉じ込めたり、物理的に分断したりすることを目的とした設計である可能性が高いです。

特に印象的なのは、生活スペースの中にあえて「用途不明な空間」を設け、住人に常に“違和感”や“不安”を感じさせる構造です。

これは宗教的な制御装置や、思想教育の場としての機能を意図しているのではと読み取ることもできます。

このような設計思想により、家は単なる生活空間ではなく、「住む者を管理・制御するための装置」として描かれているのです。

ヒクラハウスの“思想建築”が描く支配の構図

ヒクラハウスの設計は、ただ不気味なだけではありません。 各住宅に共通するのは「誰かが誰かを意図的に支配しようとしている」構図です。

部屋の広さや配置によって権力の序列が表現され、地下室や屋根裏が「封印」や「監禁」の象徴として機能するなど、明確なメッセージ性が読み取れます。

たとえば、物語中に登場する“再生の館”では、カルト教団が関与していたとされる描写があり、その設計はヒクラハウスによるものと明かされます。

これは明らかに、宗教と建築を結びつけた設定であり、「思想による支配」を設計に落とし込む試みと言えるでしょう。

つまり、ヒクラハウスが建てる家とは、「住む」ための空間ではなく「思想を植え付け、制御するための装置」であり、読者に強烈な不安と恐怖を与える最大の要素なのです。

物語におけるヒクラハウスの構造的な役割

すべての謎をつなぐ“接着剤”的存在

『変な家2』では、物語が複数の「資料」という形式で展開され、それぞれが独立したエピソードのように進行していきます。

読者は序盤から中盤にかけて、それぞれの住宅や登場人物の背景を追いながら読み進めることになりますが、次第にその裏に共通する“存在”が見えてくるのです。

その中心にいるのがヒクラハウス。 全ての資料に名前こそ直接出てこない場合でも、ヒクラハウスが設計した住宅が必ず登場し、物語の核となる役割を果たします。

この構造により、バラバラだった物語が徐々に一つに繋がっていく感覚を生み、読者に強い没入感と驚きを与えます。

ヒクラハウスは、ただの背景設定ではなく、物語構造そのものを支える“接着剤”的な存在なのです。

物語の鍵を握るキャラクターたちとの関係

作中には、ヒクラハウスと何らかの接点を持つ人物が複数登場します。

たとえば、元社員の小野田、ヒクラ施工物件を仲介する田村、そして社長令嬢とされるミツコなど、いずれも一筋縄ではいかない人物です。

特に社長令嬢・ミツコの登場によって、ヒクラハウスの“企業イメージ”に隠された異常性があらわになり、物語は一気に加速します。

彼女をきっかけに、住宅の異常な設計が“個人の思想”によって生まれたものではないか、という考察が広がっていくのです。

つまり、ヒクラハウスは物語に登場する人物の“行動原理”や“過去の傷”を引き出すトリガーでもあり、キャラクター描写を深める装置としても機能しています。

栗原の推理が導く物語の収束と真相

物語の終盤、主人公である記者・栗原が、ヒクラハウスにまつわる謎を解明していく過程はまさに圧巻です。

点と点だった各資料が一本の線につながり、ヒクラハウスが単なる設計会社ではないこと、そしてその家々に隠された「意図」や「過去」が次々に明かされていきます。

この構成は、読者に“あの違和感はすべて伏線だったのか”という驚きと納得を同時に与え、物語全体の完成度を高める要因となっています。

ヒクラハウスは、伏線の起点であり、真相の核であり、終着点でもあるのです。

最終章において栗原が辿り着く結論は、「家の異常性ではなく、それを設計した存在=ヒクラハウスがすべての元凶であった」という、読者に強烈な印象を残すものでした。

この結末があるからこそ、ヒクラハウスの存在は読後も長く記憶に残り続けるのです。

ヒクラハウスが読者に与える心理的インパクト

日常への違和感を植えつける“リアルな恐怖”

ヒクラハウスが読者に強く訴えかけるのは、「ジャンプスケア」や「残酷描写」といった分かりやすいホラーではなく、日常に潜む違和感です。

普通に見える住宅の中に、ほんのわずかな不自然さを仕込むことで、読者の感性に「なんか変だ」というモヤモヤを残します。

たとえば、窓の外がなぜか壁だったり、行き止まりの廊下があったりといった描写は、実際に自分の住んでいる家にも何かあるのではと疑わせるリアリティを持っています。

その“ありそうでない”、でも“絶対にないとは言えない”構造が、ヒクラハウスの恐怖を際立たせているのです。

この恐怖は読後もしばらく心に残り、普段の生活の中にヒクラハウスの影を探してしまうような、じわじわとした不安感を読者にもたらします。

家という空間への信頼を崩すインパクト

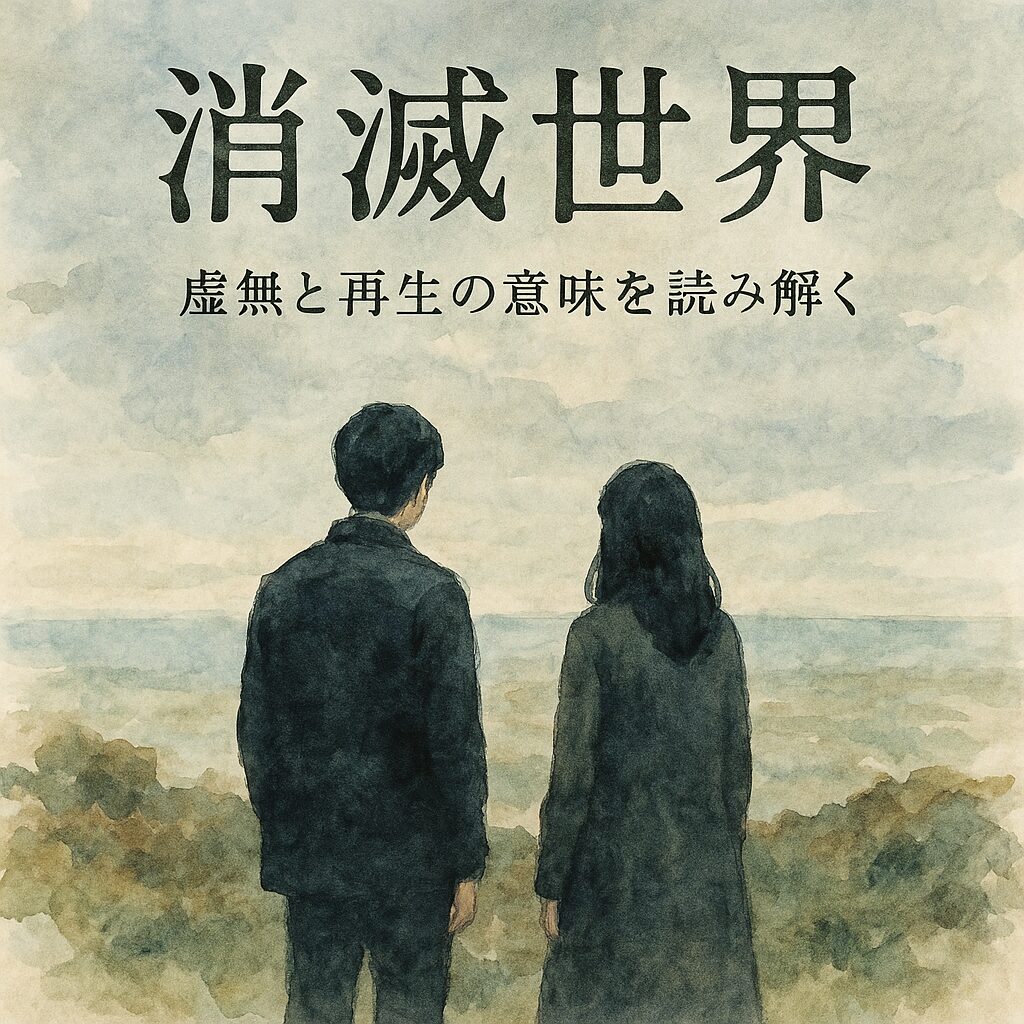

「家」は一般的に、安心・安全・家族の象徴とされる空間です。

しかしヒクラハウスは、そのイメージを逆手に取り、「家こそが人間を狂わせる装置になり得る」というテーマを突きつけてきます。

特に『変な家2』では、「家に住むことで人格や関係性が変質していく」描写が多く見られ、読者に「家は本当に信頼できる場所なのか?」という問いを投げかけます。

そして、その問いかけに対する明確な答えは提示されず、ただ漠然とした恐怖だけが残るのです。

このような構成により、読者は作品を読み終えてもなお、生活空間そのものに対する不安を払拭できなくなります。

それが、ヒクラハウスの恐怖が長く記憶に残る最大の理由です。

考察を誘発する“仕掛け”としての住宅設計

ヒクラハウスの家々には、意図的に“謎”や“矛盾”が散りばめられています。

これにより、読者はただ物語を読むだけではなく、「なぜこの構造なのか?」「この間取りにどんな意味があるのか?」と考察を始めることになります。

実際、SNSやブログ上では、ヒクラハウスが設計した各家の間取りについての分析や図解が多数投稿されており、読者自身が謎解きに参加しているような感覚が広がっています。

この“考察可能性”の高さこそが、ヒクラハウスを一過性のホラーではなく、長く語られる作品に押し上げた要因です。

つまり、読者自身が家の謎に関わることで、作品と現実の境界が曖昧になり、より深い没入と恐怖が生まれる仕掛けになっているのです。

まとめ:ヒクラハウスという“存在しない恐怖”の正体とは

ヒクラハウスの不気味さは“リアリティ”にあった

『変な家2』に登場するヒクラハウスは、現実には存在しない架空の建築会社でありながら、多くの読者に「もしかして実在するのでは?」と思わせるリアルさを持っています。

それは、細部まで作り込まれた設定と、実在しそうな住宅構造によるもの。 そして、私たちが普段当たり前のように信頼している“家”という空間に疑念を差し挟むことで、日常と非日常の境界を曖昧にしていきます。

この不安の揺らぎこそが、ヒクラハウスという存在が生む最大の恐怖であり、雨穴作品が多くのファンに支持されている理由です。

読後も残る心理的インパクトと考察欲

ヒクラハウスは、読み終えたあとも読者の記憶に残り続けます。

家の間取りという“物理的構造”が、物語の中では“心理的構造”として重なり合い、恐怖だけでなく知的好奇心まで刺激するからです。

「この家の構造にはどんな意図があるのか?」「なぜ住人は壊れていくのか?」といった問いが次々に浮かび、自然と深読みや再読を促します。

そして、物語の最後に明かされる真実によって、すべての点と点が線で結ばれたとき、読者はある種のカタルシスと共に、恐怖の本質に触れるのです。

次に読むべきは、あなたの“身の回りの家”かもしれない

この記事を通して、ヒクラハウスの構造や思想、そして読者に与える影響を振り返ってきました。

そして最後に強調したいのは、「これはフィクションに見えて、現実に起こりうる」ということ。

実際の世界にも、違和感のある間取りや説明不能な構造を持つ家は存在しています。

もしかするとあなたの家も、どこか“変”ではないですか?

ヒクラハウスは、そう問いかけてくる存在です。 それは実在しないはずなのに、現実にじわじわと侵食してくる、“存在しない恐怖”なのです。

今後『変な家2』を読む方も、すでに読んだ方も、ぜひヒクラハウスという視点からもう一度物語を見直してみてください。

きっと、見落としていた“異常”に気づくはずです。